上高今昔

令和4年末の雪は大変な降りようでした。ここのところ晴天が続き、日当たりのよいところでは、雪が解けていますが、本館の北側など日当たりの少ないところでは、雪が多く残っています(写真1枚目~3枚目)。堅く凍っていますので、通行には注意しましょう。

雪の多い久万高原町ですので、本校の昔の写真にも、雪景色が見られます。4枚目の写真は、旧本館の雪景色です。撮影の年は不明ですが、玄関手前に「新谷善三郎翁頌徳碑」が見えることから、創立20周年の昭和35(1960)年から昭和49(1974)年の間に、西門方面から撮影されたものと思われます。

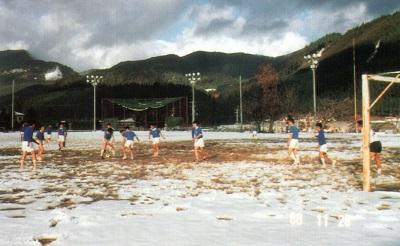

5枚目の写真は、昭和63(1988)年11月28日に撮影されたものです。雪の中、サッカーに励んでいます。

6枚目の写真は、平成21(2009)年12月18日に撮影されたものです。3枚目の写真と比較すると、旧の西側脱靴場の様子が分かります。令和4年に給食の搬入口に改装され、現在に至ります。

本校の詳しい沿革は、こちら。→沿革史

上高今昔

この度、本校では、令和5年度の「スクール・ポリシー」を策定し、公表したところです。(→こちら)

今回の上高今昔では、教育目標の今昔を振り返ってみました。

本校の前庭(創立40周年記念庭園)に、大きな石碑があります。石碑には、

「豊かな人間性」

「高い知性と自律性」

「たゆまぬ実践力」

と、刻まれています。この石碑は、平成2(1990)年に創立50周年記念として、同窓会の皆様により建立されたものです。4~6枚目の写真は、建立当時の式典の様子です。

石碑の裏側には、建立の趣旨と「教育目標の碑」である旨が記されています。この三つの文言は、正式には、本校の教育目標のうち、「指導目標」に位置付けられています。(→こちら)

一見、いわゆる校訓のようにも感じられますが、校訓ではありません。本校には、校訓はありません。

本校の前身である「愛媛県立上浮穴農林学校」(昭和16(1941)年4月~昭和23(1948)年3月)には、校訓がありました。上浮穴農林学校が開校された年は、日中戦争(1937~1945年)の最中であり、その年の12月には太平洋戦争(1941~45年)が始まるという時代にあたります。そうした時代背景の中、開校当初の校訓は、「絶対服従」「絶対正直」「絶対真剣」というものでした。

戦後、時代にそぐわない従来の校訓は使われなくなり、昭和23(1948)年4月、新制高校として「愛媛県立上浮穴高等学校」が発足すると、新たに教育目標が定められていきます。昭和26(1951)年に確立された教育目標は、

〇人格の尊厳を重んじ、道義信念に基づく誠実無垢の人となる。

〇責任と義務を明確に自覚し自主独往の人となる。

〇自由平等の真義を悟り博愛平和の人となる。

〇世界の進展開化におくれず協調進取の人となる。

〇学問知識の向上に精励し技術の体得習熟に精進する。

〇空理空論に走らず人類社会の実用に奉仕する。

というものでした。その後は、文章記述の教育目標が様々に変遷する時期が続き、昭和55(1980)年(創立40周年の年)に初めて、石碑に記された三つの目標が登場し、現在まで続いています。石碑に刻まれたことにより、事実上、本校の校訓として機能しているといえます。

本校では、今回「スクール・ポリシー」を策定するにあたり、この三つの「指導目標」を踏まえ、「スクール・ポリシー」のうち、「卒業までに育てる力」の(1)(2)は「高い知性と自律性」を、(3)は「たゆまぬ実践力」を、(4)(5)は「豊かな人間性」を、それぞれ現代及び将来に投影したものといたしました。「不易流行」の言葉のように、本校は、これからも、伝統を受け継ぎ、時代に即応しながら、教育活動を進めてまいります。

※本校の詳しい沿革は、こちら。 →沿革史

上高今昔

本校は、ただ今、第2学期末考査の発表期間中です。生徒の集中力が高まり、教員に質問している姿も多く見かけます。一方、教員は、多様な選択科目を設定した教育課程のもと、数多くの種類の考査問題を作成中です。

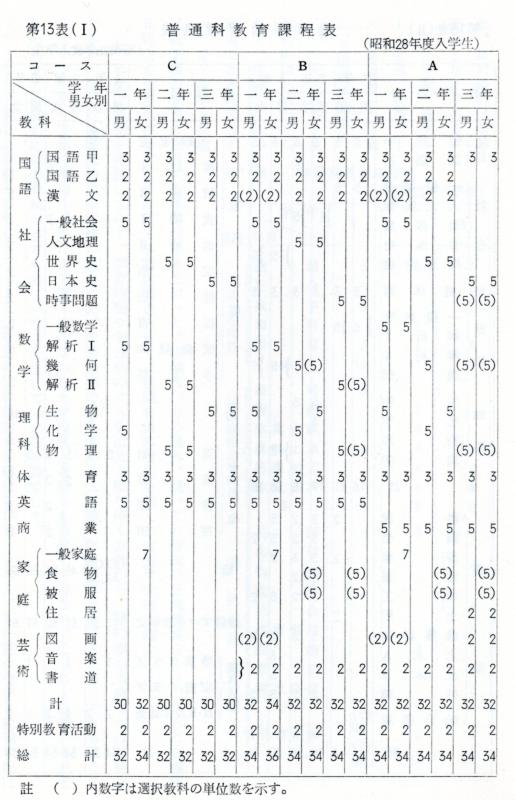

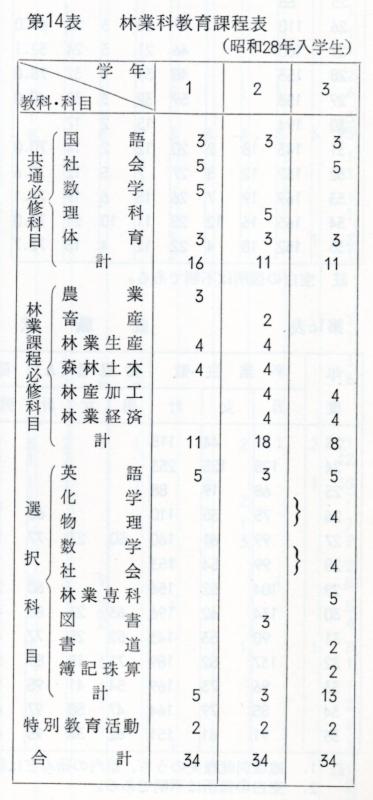

昔の教育課程はどのようなものだったのか、「二十年史」を見てみました。昭和28(1953)年度入学生のものです。現在、80代半ばの先輩方でしょうか。

普通科は、A、B、Cの3コースに分かれています。普通教科重視型、家庭・芸術重視型、商業重視型の特色が見られます。進学、家事・営農、就職など、多様な進路希望に応じたものとなっています。林業科の教育課程は、3年次において、普通科目と専門科目を選択でき、こちらも、多様な進路希望に応じることができます。なお、男女で教育課程が異なっているのは、現在と大きく異なるところです。

これらの教育課程は、現在の本校の教育課程に酷似しています。1町1校の学校として、多様なニーズに応えるために先人が編み出した教育課程の工夫は、現在に受け継がれているといえます。

本校の現在の教育課程については、こちら。→学校案内のページ

本校の詳しい沿革については、こちら。→沿革史

上高今昔

上高今昔

上高今昔

本館から体育館に伸びる中央通路の両脇に、大きな「メタセコイア」の木があります。15mほどにも育つ木ですが、大きくなりすぎたため、現在では、縮伐しています。幹の太さは80㎝ほどもあります。

メタセコイアは、「生きている化石」と呼ばれています。戦前の昭和14(1939)年、三木茂博士がセコイアに似た植物化石を発見し、「メタセコイア」と命名しました。メタセコイアは新生代第三紀に栄え、絶滅したものと考えられていました。しかし、戦後の昭和21(1946) 年、中国で現存するものが発見され 、「生きている化石」として一躍有名になりました。その後、昭和24(1949)年に、育苗していたアメリカの博士から我が国に挿し木が贈呈され、その苗が日本各地に広がり、街路や学校等に植えられました。教材として好適だったと思われます。スギ科の植物ですが、落葉します。春の新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の枯れ姿が楽しめます。

本校は、戦前の昭和16(1941)年に「愛媛県立上浮穴農林学校」として開校され、戦後の昭和23(1948)年に新制高校である「愛媛県立上浮穴高等学校」となりました。メタセコイアの由来から考えると、新制高校初期に、旧正門の両脇に植えられたものと考えられます。

ところで、平成2(1990)年頃の写真を見ると、旧西門跡にも、メタセコイアが見られます。現在では、切り株となっています。最後の2枚の写真は、昨年の11月中旬の様子です。

本校の詳しい沿革は、こちら。→沿革史

上高今昔

1枚目の写真は、旧西門跡から知今堂方面を撮影したものです。テニスコートのあたりに、旧本館(昭和17(1942)年~昭和49(1974)年)がありました。右手の方に、大きな桐(きり)の木が見えます。旧本館の前庭に当たる場所に育っています。幹の直径は、80㎝位もあります。植えられた時期は不明ですが、初期の頃と思われます。桐は、育つのが早く、その材は桐箪笥(たんす)のような高級家具に使われます。

ところで、桐の木は、学校教育と関わりが深く、筑波大学が校章にしているほか、桐の字が校名に入っている学校も見られます。古来中国では、徳のある優れた王が即位すると、瑞兆(めでたい印)である鳳凰(ほうおう)と呼ばれる霊鳥が現れると伝えられてきました。この鳳凰が宿る木として神聖視されたのが桐です。鳳凰が、桐の木で羽を休め、力を蓄え、羽ばたいていくイメージは、生徒が学校で学業を修め、力強く世に出て行くことと重なります。当時の本校関係者も、そのような思いで桐の木を植えたのでしょうか。

現在、本校で力を蓄えている在校生のみなさん、力強く羽ばたく日を期待しています。

本校の詳しい沿革は、こちら。 →沿革史

上高今昔

上高今昔

雷雨に遭いやすい季節となってきました。天空に近い久万高原町だけに、雷ははげしいような印象があります。安全には、十分注意いたしましょう。

気象庁ホームページ「雷から身を守るには」より。「雷は、雷雲の位置次第で、海面、平野、山岳などところを選ばずに落ちます。近くに高いものがあると、これを通って落ちる傾向があります。グランドやゴルフ場、屋外プール、堤防や砂浜、海上などの開けた場所や、山頂や尾根などの高いところなどでは、人に落雷しやすくなるので、できるだけ早く安全な空間に避難して下さい。鉄筋コンクリート建築、自動車(オープンカーは不可)、バス、列車の内部は比較的安全な空間です。また、木造建築の内部も基本的に安全ですが、全ての電気器具、天井・壁から1m以上離れれば更に安全です。」詳しくは、こちら。→気象庁HP

雷と言いますと、本校の建物には、「避雷針」が設置されています。1枚目は、本館の写真です。2カ所の階段通路の屋上に、各1本の避雷針があります。2枚目は、本館東側のもの、3枚目は、本館西側のものです。避雷針は、雷を避けるというよりは、受け止めて、埋設した装置から地中に流すというものです。避雷針の下の地表近くの壁面には、4枚目の写真のように、埋設部分の標示板があります。完成したのは、昭和59(1984)年8月14日となっています。

5枚目の写真は、林業教棟の避雷針です。設置時期は、本館と同じです。

6枚目の写真は、林業実習棟の避雷針です。林業実習棟は、昭和62(1987)年3月25日に竣工しており、7枚目の写真のように、避雷針の設置も同日となっています。

本校の校舎には、久万高原町の自然・気候に合わせた設備が取り入れられているといえます。

本校の詳しい沿革史は、こちら。→沿革史

上高今昔

本校周辺には、学校の歴史を感じさせる石垣が多く残されています。

まず、1枚目の写真は、星天寮の向かいにある、久万小学校の東境の石垣です。本校開校の昭和16(1941)年以前からあったと考えられます。2枚目の写真が、石垣の様子です。丸みのある自然に近い石を大小組み合わせています。「野面積み(のづらづみ)」と呼ばれる積み方に近いものです。この石垣が、本校周辺で最も古いものと考えられます。

3枚目の写真は、図書館南側を流れる用水路です。かつての旧本館や旧正門があったあたりです。4枚目の写真は、水路の石垣の様子です。表面を荒く加工した石の隅を立てて積んでおり、「谷積み(たにづみ)」や「落積み(おとしづみ)」と呼ばれる積み方です。石材相互に力が働き、安定性があると言われています。開校当初からの石垣であり、この水路に続いてグラウンドの外周をぐるりと取り囲んでいます。

5枚目の写真は、現在の正門の用水路です。6枚目の写真は、石垣の様子です。表面を丁寧に加工した長方形の石を並行に積んでおり、「布積み(ぬのづみ)」と呼ばれる積み方です。見栄えはよいですが、強度的には、「谷積み」に劣るようです。6,7枚目の写真は、昭和49(1974)年頃の写真であり、現本館と併せて現正門を整備した工事の様子です。この石垣が最も新しいものになります。

戦国武将である武田信玄の言葉「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。」にあるように、私たちも石垣のようなチームワークを作っていきたいものです。 ※本校の詳しい沿革史は、こちら →沿革史