上高今昔

今年度卒業予定の3年生については、既に全員の就職先・進学先が決定しています。今年度は3年生36名中、22名が進学、14名が就職と進学の方がやや多かったですが、年度によって半々の時もありますし、就職の方が多い年度もあります。基本的には本人の希望・保護者の意向に沿う形で、進路指導が進められます。

といってもこれは、高校卒業後の進路であり、今やほとんどの人が半ば義務教育のように通う高校ですが、昭和40年今から60年前はそうではなかったんだということが分かる文章を今回はご紹介します。

進学と就職と 泉 〇〇

「進学か、それとも就職か」これは、誰もが一度は悩む問題だと思います。

かつて、私もこの岐路に立って悩みました。父の収入だけで、病弱で病院通いをしている母を含む親子七人が生活することは、容易なことではありません。こんな生活の中で、長女の私を進学させることは両親にしてみれば、ずい分困難なことだったでしょう。それがわかっていながら私は進学をあきらめられなかったのです。また、中学校の先生方も進学を勧め、奨学資金も受けられるよう手続きをして下さいました。そして父母は、苦しい生活を覚悟の上で私を進学させて下さったのです。その後、二年間はどうにか無事に終わりました。でも、三年目を迎えようとした時、かつて私の立った岐路に弟が立たされたのです。

弟は進学したいとは言いませんでした。でも、私以上に進学を希望していたでしょう。けれど家庭の事情を考えてそれを口に出さなかったのだと思います。先生方も、弟には進学を勧めないで、かえって就職を勧めたのです。でも私は弟を就職させたくありませんでした。ですから、私は、二年生で学校をやめてもいいから弟を進学させるようにと両親に言ったのです。そして、叱られました。

そうこうしているうちに、弟は関西電力へ就職することになったのです。弟の就職が決まった時私の友達は手紙にこんなことを書いてよこしました。「ぼくが他人の分際でこんなことをいうのはいけないと思うのですが、富士男君も学校へ行ったほうがいいのではないでしょうか。富士男君はいやと言っているのかもしれませんが、姉さんとして強く勧めてあげてはどうですか。きっと後悔すると思います。・・・」と。私はその返書にすべてを書きました。そして、間もなく次のような手紙を受け取ったのです。

「・・・君のたよりを読んで驚くことばかり・・・。あんなことを書かなければよかったと今では後悔しています。でも、こんなこととは想像もしていなかったのです。許してください。やはりぼくのいうべきことではなかったんだね。それでぼくも考えなおしました。進学することが決していい道ではないんだと思います。就職しても誠実な態度で人間らしく立派に生きていればいいんですね。ぼくはこんなに考えたのです。人それぞれ自分の道を人間らしく立派に生きる。その立派に生きる道がたくさんわかれていて、その人々の前に一つ一つの道がついている。いや、自分が歩いた後に道ができるといった方がいいかもしれないね。学校で勉強することが人生の王道ではなくて、就職して働くところに最終の目的があるんだね。いくら勉強しても最終目的の働くということができなければ人間として零ですね。(中略)君のように、学校をやめようなんて考えては、人生から落伍することになります。いくら安全な道でも喜怒哀楽はあります。それは天命です。避けられないことです。君が富士男君のことを悩んでいるころでしょう、ぼくも学校をやめて京都の方へ行こうかと思ったことがあります。でも、それが一番いけないことだと思いました。その時、そんなことを考えたのです。ですから学校をやめるなどということはやめてください。・・・」

私は、この手紙を読んで涙が出るほどうれしく思いました。そして、残りの一年間一生懸命勉強しなければと思ったのです。

結局、弟は関西電力へ入りました。でも、他の所とは違って三年間は勉強させてもらえるのですから・・・。それに、成績さえよければ会社から大学へも行かせてもらえるとか。それだけに、今はつらいことも多いでしょうけれど、弟は少しもつらいとは言いません。それに、私たち高校生に比べるとはるかに科目数は多いのですが平均八十点は軽く突破し、私など、とても手の届かない位立派にやってくれています。

こうして、私にとって学生生活最後の一年が終わろうとしていますが、考えてみると、長いようで短い三年でした。三年間の高校生活が無事に過ごせたのは、何といっても両親の理解があったからです。いつまでも感謝の気持ちを忘れないようにしなければと思います。 (『山なみ18号』昭和40年発行 より)

昭和40年時点ではまだ、久万高原町では高校進学は今のように当たり前ではなく、中学卒業後、「高校に進学するか、就職するか」で、家の事情も加味して決断に迫られていた事情が分かります。特に兄弟姉妹が多いと、気を遣って高校に進学せずに就職する人も多かったのではないかと推測します。

それにしても、文章の中の手紙のやり取りがまるでドラマの様で興味惹かれます。「人それぞれ自分の道を人間らしく立派に生きる。その立派に生きる道がたくさんわかれていて、その人々の前に一つ一つの道がついている」という友人の手紙の内容もまっすぐで、この文章を書いた泉さんの心に届いたことだと思います。

今は当然のように高校に進学し、その後希望すれば、奨学制度も充実してきていて、比較的専門学校や大学への進学がしやすくなってきていますが、本校のように、進学・就職が半々であると、高校卒業後どうしようか悩む人もいるかもしれません。さらに、こう生きなければいけないというモデルもなくなり、ますます生きる上で重要な選択を、それほどの根拠もないのに迫られるという場面が増えると思います。しかし、一生懸命生きていれば、文中にある「天命」という言葉に導かれ、なるべき自分になり、自分の人生を歩んでいくのだと思います。

今回、『山なみ18号』の中のこの文章を読み、「高校進学」が「大学進学」に変わっただけで、今も昔も、若者の進路決定に対する悩みはさほど変わってないという気がしました。

上高今昔

上浮穴高校は、降雪とは切っても切れない関係にあります。本日よく晴れていますが、週末に降った雪が校舎の北側には残っています。下の写真の道は、旧校舎の時代は校地と農場を隔てる道であった名残から、今でも一般の方が行き来します。今朝も、小学生低学年の子が母親に連れられて、朝早く登校のために歩いていきました。

ここで「山なみ17号」(昭和39.2.20)の中の、「雪」と題した生徒さんの文書を紹介させていただきます。

「雪」伊藤〇〇さん

雪を見て今の私は、「ああ、人の心が、この雪の様であったら・・・。」とつぶやいてみる。これは経験が言わせる言葉であろうと思う。幼い頃の私に、どうしてこのような、情けない響きの言葉が吐き出せようか。

冷たかろうが、寒かろうが、子犬のように雪の中をかけ回った時を思ってみる。雪の団子をかじっていた。雪の山を築いていた。それはこの私と同じ、私の昔の姿なのだ。

今では、まぶしい銀色を目を細めてながめはするものの、お腹が冷えはしないかと心配するほど、雪を食べたりしないし、雪にまみれて遊ぼうともしない。

雪投げをしている子供を見て「ああ、雪のような子だ。」と思わずため息をついてしまう。しかし、果たしてこの子たちが、ずっと雪でいられようか。泥の心に触れたとき、おそらく雪は泥にまみれて解けはじめるのだ。雪に遊んでいる頃が、清い心の時なのだと思ってみた。(『山なみ17号』P11)

雪を見ながら、成長するにしたがって自分の中の純粋さが失われていくのを嘆く、やや感傷的な文章になっています。

今朝小さい子供が、雪の上をお母さんと歩いている後姿を見ながら、たまたま読んだこの文章がふいに思い出されたので掲載させていただきました。

上高今昔

今回は、昭和35年に発行された「山なみ」14号を取り上げます。表紙には「20周年記念」という文字が入っています。これはもちろん学校創立20周年の記念号という意味です。

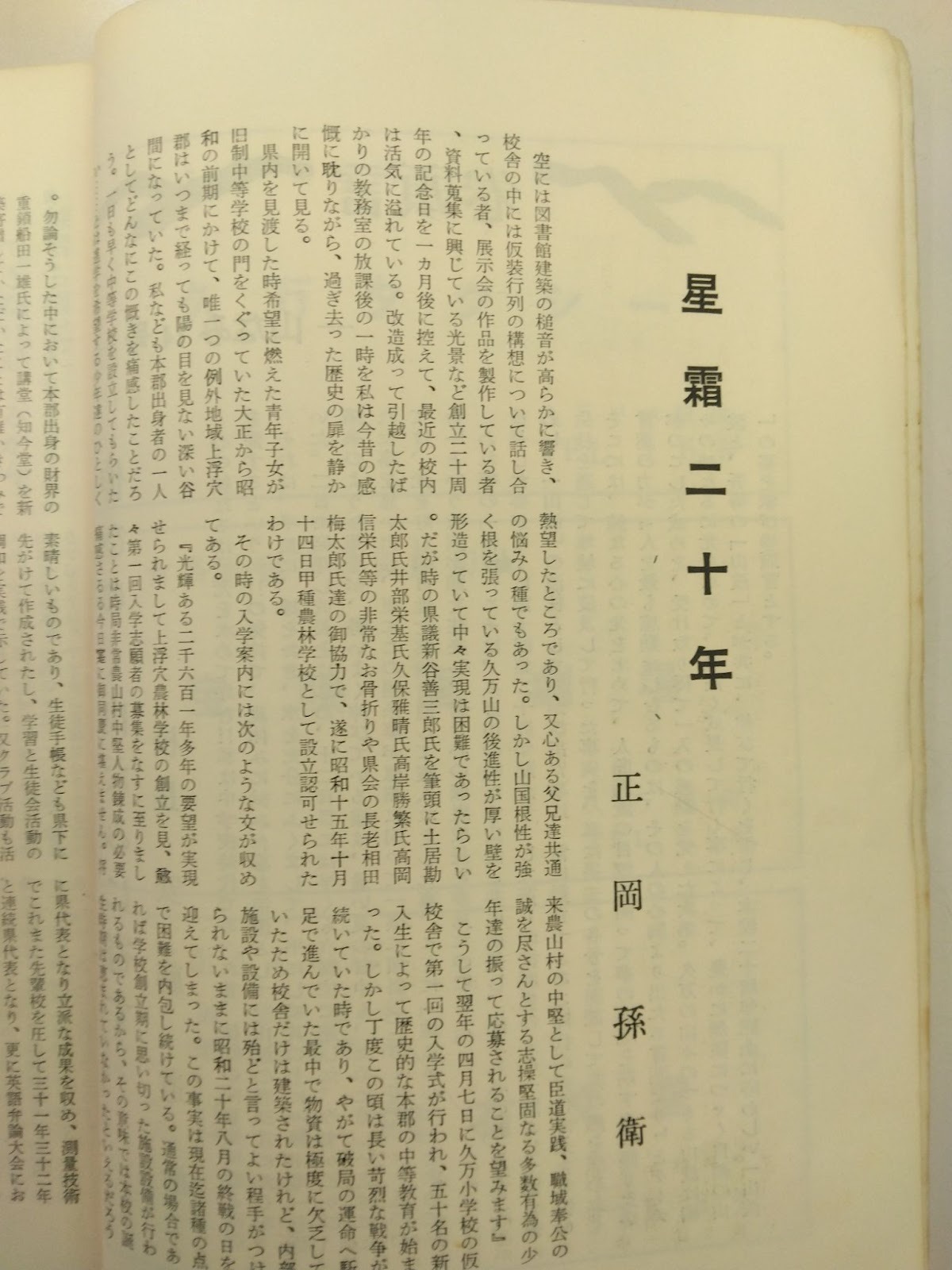

校長先生に続き正岡孫衛という先生が「星霜二十年」という文章を寄せています。そこには上高誕生から、これ(昭和35年)までの歴史を振り返った文章が綴られています。

その中で、(昭和)二十年代を「第一次興隆期」とし、次のように記述しています。

二十五年に図書室が設置され学習資料が豊かになりだしたことや生徒会の活動にしても県下の高校中異色あるものとして注目を浴びるようになった。その当時の本部役員の選挙は非常に華々しいもので各HRの優秀者が競って立候補し激しい選挙戦を演じ話題になったものである。従って当時の生徒会の運営は素晴らしいものであり、生徒手帳なども県下に先駆けて作成されたし、学習と生徒会活動の調和を実戦で示していた。又クラブ活動も活発で当時上高の相撲部は天下にその強豪ぶりを知られていた。続いて昭和二十八年愛媛県で唯一つの林業科が新設され、三年連続で日本学校植林コンクールに上位入賞をして気を吐いたものである。

さらに30年代は「充実期」として、次のように記述しています。

部活動分野では誕生三年目の剣道部が躍進し県下の強豪を後り方に第五回全国大会に出場したり、サッカーが県大会に優勝して万丈の気を吐き、奮起した相撲部が第三十七回全国大会で活躍したのは記憶に新しいところ、更に新設の野球部がこれ又三年目で今夏の県大会でベストエイトに勝ち進み、上高旋風を巻き起こしたのはつい此の間のこと、又広報活動を除いては比較的地味な文化部門においても林業研究部では三十二年三十四年と全国大会に県代表となり立派な成果を収め、測量技術でこれまた先輩校を圧して三十一年三十二年と連続県代表となり、更に英語弁論大会において松山地区から一歩も外に出たことのなかった優勝カップを三坂越えして本校に持ち帰ったのも三十三年秋の怪事であった。

創立から20年、上高はすばらしいスタートを切り、これまでの上高今昔で記してきたように、優れた生徒会活動はメディアに取り上げられ(上高今昔57参照)、部活動(相撲部、剣道部、サッカー部)でも全国大会に出場する充実ぶりでした(上高今昔36・38・45参照)。

さらに、この時期「林業」の部門においても、コンクールや農業クラブの大会で全国大会に多く出場しているのは、新しい情報です。調べてみると、確かに讀賣新聞社並びに国土緑化推進委員会共催による「第一回全日本学校植林コンクール」が昭和25年から開催されています。これに昭和30年頃に3年連続出場し、上位入賞を果たしたようです。「測量技術」で「先輩校を圧して三十一年三十二年と連続県代表となり」とあるのは、今も農業クラブで実施されている「平板測量競技」でしょうか。

今回取り上げさせていただいた正岡先生の文章は、上高の最初の20年の栄光の歴史を記したものでした。その裏にあった当時の生徒さん、先生方、それを支えた地域の方々の努力や苦労はいかほどのものであったのか、次回はそれが分かる文章を発掘してみます。

上高今昔

明けましておめでとうございます。2026年が始まりました。日本は今年戦後81年目、私たちにとって戦争はもはや遠いもので、現実感のないものになっていますが、世界に目を向けるとそうではないことに気付かされます。新年早々にアメリカが武力介入してベネズエラの大統領を拘束したことは、世界中で驚きをもって報じられました。また、ロシアによるウクライナ侵攻、中東の紛争もやむ気配がありません。世界ではいまだに戦争や紛争が絶えません。

さて、昭和28年発行の「山なみ第6号」を読むと、戦争に対して今と全く違う感覚を、73年前の生徒さんは持っていることに驚かされます。

1953年元旦にあたって 三年 大野◯◯

占領から独立への多忙の年を送って平和のうちに1953年を迎えたことは何はともあれ喜ばしいことである。日の丸の出し入れをはじめ色々と占領者の意向に左右され制限された時ももはや遠い過去の夢の様にさえ思われ、新しい年を迎えて門に祝いの日の丸をかかげるのにもこだわりのない自然さを感ずるのは、独立がようやく身につき自主の精神が心に芽生えて来たせいであろう。この意味で我々はこの新しい年をすなおに心から祝い喜びたい。

さて世界はと言えばそこには一点の曇りもないかと言えばそうではなく朝鮮での戦争はやむ事を知らず、米ソ両陣営は武器の蓄積に、又軍事力の拡張に一日も休む事なく、営々として続け、今の世界に何よりも暗いかげをなげかけ、戦争の恐怖は何時も我々につきそってはなれようとしない。

およそこの戦争というものは天災ではない。台風や地震の様に避くべからざる天災ではなくて、人間が戦争をすまいと思えば、さける事が出来た。現在の民主主義の世の中では各国民が戦争をしないと決心すれば、戦争はなくなるはずのものである。

それを第三次世界大戦は不可避だときめかかっているのである。そしてそれに準備する事によって戦争を育成し戦雲をまきおこして、戦争に世の中を巻き込もうとしているのである。そしてはたの小国はそのうずから脱しようとしてものがれられず苦しんでいるのである。運悪く戦争になった国民同士は相手の国を、そして国民を鬼の様ににくみ、多くの尊い人命を失い、ことは悲劇に終わることは言うまでもない。

(中略)

原子力を使用して人類を滅亡に導き、文明を徹底的に破壊する戦争よりも悪いものが存在し得ようか。強盗と殺人、虚偽、あらゆる悪が戦争の名において行われ、国家の名においてゆるされているばかりではなく、強いられているのである。戦争を恐れるならこれをこそ憎まなければならない。

アイゼンハウアー次期大統領がアメリカの若者を朝鮮で殺すことを一日も早くやめるように約束するのはよいが、アジア人の戦争はアジア人にまかせておけといって武器を提供して、アジア人同士に戦争をさせておくのでは困る。アジアは広島と長崎、二度の原子爆弾で十分経験したのであって、この上朝鮮でも満州でも改めて洗礼を受ける必要を認めない。まして朝鮮から仏印に戦場を変えて、ソ連製とアメリカ製の武器の性能を試す試験管となる必要はないのである。 (「山なみ第6号」より)

今回紹介したのは、少年時代に戦争を経験した、当時の生徒さんの文章でした。戦争をリアルに感じている感覚があり、重みのある反戦のメッセージが印象的です。改めて、これまで非戦の立場を堅持してきた先輩諸氏の考え方を私たちも守っていかなければという思いに駆られます。

教員も生徒も戦争を知らない今の世代にも響く力を持つ文章として、ぜひ再発掘したいと思い、掲載させていただきました。

「坂村真民さんの詩」

上高今昔

本校の創立は、本校の前身である「上浮穴農林学校」が甲種農林学校として設立が認可された昭和15年(1940年)をゼロとして考えるので、50周年は1990年、100周年は2040年と数えやすくなっています。2030年に90周年を迎えることになります。

これまで、節目ごとに記念誌が発行され、上高の歩みを記してきました。

昭和35(1960) 20周年 『二十年史』(編集作業が遅れて発行は5年おくれの昭和40年、昭和39年までのことを記す)

昭和45(1970) 30周年 記念誌なし ※校長・教頭の急逝のため

昭和50(1975) 35周年 『山なみ 記念特集号』(昭和49年11月発行)※新本館落成を記念して

昭和55(1980) 40周年 『四十年誌』

平成2(1990) 50周年 『五十年誌』

平成12(2000) 60周年 『六十年誌』

平成22(2010) 70周年 『七十年誌』

令和2(2020) 80周年 『八十年誌』

基本的に10年ごとに記念誌が発行されてきましたが、35周年には本館校舎の新築を祝い、記念特集号が発行されています(上高今昔62参照)。

特に読み応えがあるのは最初に出された『二十年史』(B5版)で、創成期から昭和39年にいたる歴史を一歩一歩詳細に記しています。発行がかなり遅れてしまったのも頷けます。

30周年は管理職二人の急逝という事情もありますが、『二十年史』が詳細かつ、記述内容が昭和39年にまで及んでいることから、ほとんど書き足すものがなかったのではないでしょうか。

そして『四十年誌』(A4版)は、当時生徒であった方々の声が多く収録されているのが特徴です(上高今昔46参照)。

『五十年誌』は、大きな節目の年ということで、卒業アルバム並みの体裁で作られています。写真が多く掲載されているのが特徴です。

その後発行された『六十年誌』『七十年誌』『八十年誌』は、基本的に『五十年誌』をベースにしながら、前に出された記念誌から歩んだ十年間の歴史を書き足す形で作られています。『八十年誌』だと、現在の新体育館落成の様子や、星天寮新築の様子が中心になっています。

さて、5年後に90周年を迎える上高ですが、80周年(2020年)から激動の時代を迎えています。コロナ禍の中、マスク着用で続けられた教育活動は多難を極めましたが、今までの当たり前を見直し、新しい学校の形を考えさせてくれる契機になりました。令和2年度から始まった全国募集は、初期には産みの苦しみがありましたが、今では寮もほぼ満員の状態です。普通科では「くまたん」(総合的な探究の時間)も始まりました。また、農業クラブの活動では、全国大会で入賞する生徒も複数出てきて(上高今昔60参照)、「くまもるず」というチームの活躍もあります。さらには「きらくま」という学校外に活動の拠点を移す新しいスタイルのチームにも目が離せません。今年度は内閣総理大臣表彰に植樹祭カウントダウンボードの作製と、既に記す内容は盛りだくさんですが、残り5年も伝統の上に、さらなる新たな歴史を刻み、現状維持ではなく、飛躍の90周年にしたいものです。

上高今昔

図書館2Fで『山なみ』の5号(昭和27年2月発行)から25号(昭和48年2月発行)を見つけました。うち、8号と9号は見当たりませんでしたが、実際に手に取ることができて感動です!第5号が発行された昭和27年といえば、戦後7年、この頃高校生であった方は、現在90歳前半の方々です。

表紙も色とりどりできれいです。

さて、『山なみ』については、「上高今昔48(文芸部)」で触れています。1号から4号まではザラ紙ガリ版刷で、70年以上前のものなのでもはや残っていないようです。5号からは、きちんと印刷会社に依頼し、製本されていたので図書館2Fに残存していました。

見開いて最初と最後のページには、久万町の商店等の広告が掲載されていて、スポンサーを付けて発行していたのが分かります。

内容は、俳句・短歌の韻文から詩や評論、読後感などで、まさに文芸部が発行する文芸雑誌といった感じです。

この『山なみ』の発行は25号(昭和48年2月)まで続けられています。翌年出された『山なみ 記念特集号』(昭和49年11月発行)は、文芸部の活動とはまったく無縁で、学校が新校舎落成を記念して発行したものです。「山なみ」という名前だけを拝借した「35年誌」です。

そして、昭和46年度からは、生徒会誌『山麓』も発行され始めます。これは今も続いているクラス紹介や、3年生の残す言葉、その年度の学校行事や部の活動の様子が掲載されているものですが、単独で雑誌を作るのが難しくなった文芸部は、創作した俳句や詩を、この生徒会誌『山麓』に載せることにしたようです。

「上高今昔48」の最後に、生徒会誌『山麓』6号(昭和51年度)の表紙になぜか「山なみ26号」という表記があることを記しましたが、これは当時の文芸部にとっては、昭和48年2月発行以来中断されていた『山なみ』25号の続刊という意味があったのです。

上高今昔

1974年(昭和49年)9月、現在の本館が完成します。それまで使っていた木造の旧校舎は役割を終え、取り壊されます。

今回、旧校舎の建設途中の写真を図書館2Fで見つけました。昭和16年~17年頃に撮影されたと思われます。

階段に人が連なり、下においてある瓦をリレー形式で上げている様子が写っています。

『山なみ』(本館落成創立35周年)記念特集号には、この時の様子をうかがい知ることができる吉田さんの文章が載っています。

瓦を上げているのは、なんと吉田さんたち1期生で、学校創立時期の手作り感が伝わってきます。

この木造校舎は、昭和49年9月まで、32年間使われていましたが、多湿の久万高原町では老朽化が早く進みます。また、増加した生徒数に対応するため、鉄筋の新本館が校地を拡大して建てられ今に至ります。

本館落成のタイミングで出された『山なみ』(本館落成創立35周年)記念特集号は、新本館(現在の校舎)落成を祝う記念誌ではありますが、旧校舎を懐かしみ、別れを惜しむ気持ちが全体にあふれています。

上高今昔

昭和23年に本校では普通科が誕生し、昭和20年後半あたりから、教科指導を強化しようという熱がだんだん強まっていったようです。

『二十年史』(P64)にも「二七年度以降(中略)戦前・戦後の教育の空白、戦後の社会の混乱、新教育の一部欠損から生じた基礎学力の低下を防ぎ、訓育教育の混乱を是正しつ、かつ、年々高まる大学・就職試験の競争に備えて教科指導を強化しよう、という学校の意図が強まって二十六年度までとはかなり違った動きがみられた」と書かれてあります。

27年度からどのような取組が行われたのかを『二十年史』をもとに、年譜的にまとめてみると次のようになります。

昭和27年度

・新入生招集日に英語テストを実施、その成績を参考にして一年生をA・B・Cの三クラスに分けた。(普通科のみ)

・新入生からブランク(三箇年で九〇単位取得できるが、卒業認定に必要な単位は85単位のブランクが認められていた)を廃止。

・五日制授業(土曜日はクラブ活動、生徒集会、ロングホームをあてて教科をしない)を廃止。土曜日も教科の授業を行う。

・全校生徒を対象に当用漢字の書取テストを実施。

・三年のルーム編成は生徒の意見を尊重し、進学対象のルームを編成。

・課外授業を放課後毎日実施。

・進学適性・各教科の模擬テストを頻繁に実施。

昭和28年度

・新入生招集日に英語に加え、数学・国語のテストも行い、この結果をもとに、普通科を、家事・家庭従事者をA、就職希望者をB、大学進学希望者をCとしてクラス分けを行った。

・二、三年生も同時にABCで編成替えをおこなった。

・これまで週にクラブ活動二時間、生徒集会一時間の合計三時間とっていたが、両方合わせて一時間とし、浮いた二時間を教科に割り当てた。

・修学旅行を二年生修了直後に実施した。(それまでは三年生の開校日に実施)

・放課後進学・就職コースの課外授業を行うほかに早朝課外も一部の教科で始めた。

昭和29年度

・進学コース全員、就職コースの希望者を対象に、正規授業開始前、八〇分間の課外を全面的にはじめる。早朝八〇分の課外、続いて六時間の正規授業を受け、さらに放課後五時ごろまで課外授業、これに夏・冬期休暇をあわせて三週間の課外授業を行うといった強力な体制を確立させる。

昭和30年度

・諸行事を省略または簡略化、ないしは実施時期に考慮が払われた。学習効率が最も上がる二学期に学校行事を極力避け、クラスマッチは一学期に集約、学校祭と運動会を合併して行った。

かなり過激に、教科指導の強化が図られたのが分かります。特に進学コースの生徒さんたちは、今では考えられないハードな日程を送っていたことが分かります。正規授業の80分前とあるので、早朝7時頃から課外を行っていたと思われます。

さて、その成果はどのように現れたのでしょう。

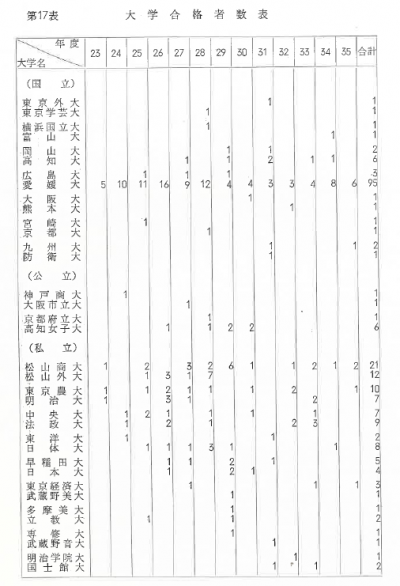

『二十年史』には、「結果は必ずしも満足すべきものではなかった」と書かれてあります。そして、昭和23年度から昭和35年度までの大学合格者の表が掲載してあるので、転載します。

皮肉なことに、愛媛大学合格者の数は、教科指導の強化を本格的に始めた前年の昭和26年度がピークであり、昭和28年度に12名の合格者が出ていますが、その後は停滞します。ただ、難関大学である「京都大学」「大阪大学」「九州大学」「防衛大学」等への合格が出ていて、一概に数で効果をはかるのは間違っているのかもしれません。また思うように成果がでなかったのは、全国的な進学熱で、各大学の難易度がアップしたという原因も考えられます。この後昭和40年代にかけて第1次ベビーブームの世代が大学進学の年齢に達する時代で、競争倍率の高まりもあったかもしれません。いずれにしても、時代に流されながら、上高はこの時代、教科の力を付けるためにとにかく時間を確保したのでした。

現在、普通科の中に文理コースがあり、これが大学進学に対応しています。本人の希望を最優先し、それに応える個に応じたきめ細やかな教育を志しています。また、多様な入試に対応できるように、総合的な探求の時間にも力を入れ、課題発見や課題解決能力、協働力など様々な力を養っています。

今は大学全入時代になり、選ばなければ誰でも大学に行ける時代です。また選抜方法も多様化して、学力だけが全てではありませんが、ここに行きたいという目標を定めたら、今の時代だからこそ、それに見合う努力と実力を身に着けてから進学してほしいと願います。進学のその先に真の目標はあります。

上高今昔

学校農業クラブ全国大会は、全国の農業高校生(農業クラブ員)が日頃の学習やプロジェクト活動の成果を発表し、知識や技術を競い合う大会で、「農業高校の甲子園」とも呼ばれています。今年度(令和7年度)は、間もなく(10月下旬)、西関東で開催されます。

今年度、森林環境科3年福田晴真さんが、愛媛県大会・四国大会、意見発表の部(Ⅱ類)で「最優秀」に輝き、全国大会に出場します。意見発表の部で本校から全国大会に出場するのは令和元年の池田隆之介さん以来です。全国大会でも、すばらしい発表を期待しています。

さて、その全国大会の競技の中の一つに、「農業鑑定競技(森林の部)」があります。林業・森林科学に関する知識・技術の成果を競うもので、日本一になるためには、樹木名、木材、機械・機具、病害虫、測量、林産物などに関する高度な知識が必要です。毎年1名学校から全国大会に出場可能で、今年度は校内の模擬テストで好成績を収めた2年井上和さんが出場します。健闘を祈っています。

ところで、一昨年、この農業鑑定競技(森林の部)で、なんと日本一に輝いた本校生徒がいるのです。当時森林環境科3年菅家光希さんです。

このことは当時、愛媛新聞にも大きく取り上げられました。菅家さんは2年生の時にも出場し、「優秀」(参加者の上位3分の1)を受賞していますが、そこに満足せず、さらに高みを目指し、地道な努力を続け、日本一になりました。現在菅家さんは、北海道の林業関係の会社に就職し、元気に頑張っています。学校関係者にも時々連絡をくれます。将来、日本の林業に影響を与えるような大人物に成長してほしいと願います。

記念誌などで本校の「活動の記録」をさかのぼっていくと、今から50年以上前の昭和47年、菅家さんと同じ競技で日本一に輝いている方を見つけました。漆田勝彦さんという方です。今のところ名前以外の情報はないのですが、昔も今もずば抜けて優れた生徒さんが突然出現するのが上高です。さらに、全国大会が行われた場所が非常に運命的です。次の表は、「日本学校農業クラブ連盟」HPから転載させていただきました。

漆田勝彦さんが日本一に輝いた昭和47年(1972)第23回全国大会は、熊本県で開催されていて、51年を隔て、菅家さんが日本一に輝いた令和5年(2023) 第74回大会も熊本開催でした。何か不思議なつながりを感じます。

今回意見発表に出場する福田さんも菅家さんにあこがれ、林業について、また林業以外にもいろいろ興味をもって3年間勉強してきました。ラインで菅家さんとつながり、相談にも乗ってもらっているとのことです。先輩から後輩に、見えない伝統は受け継がれ、歴史は作られていきます。

(追記)令和7年度全国大会(西関東)

意見発表の部(Ⅱ類) 森林環境科3年 福田晴真さん (優秀)

農業鑑定競技(森林の部)森林環境科2年 井上 和さん (優秀)

上高今昔

次の表は、昭和55年の生徒の出身地と通学方法を示したものです。

全体的に見て、郡内の生徒も含めバス通学の多さ(63%)が際立っています。バス通学によって、放課後の部活動等が時間の制約を受けていたのは容易に想像がつきます。

それにしても郡内出身生徒の数も多く、うらやましい限りです。現在は、郡内(町内)のすべての中学生の数を合わせても各学年40名~30名代であり、郡外(町外)からの生徒の入学に頼らざるを得ません。

さて、本校は、一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームが主催している、「地域みらい留学」の受け入れ高校に名乗りを上げ、令和2年度から森林環境科において学区外(県外)生徒の受け入れを始めました。そのために、久万高原町に立派な寮(「星天寮」)を建設していただき、教職員による舎監制度を確立させ、寮生限定の給食制度も導入しました。当初はコロナ禍の真っ最中で、多難を極めましたが、毎年順調に留学生が入学し、令和5年度からは普通科でも学区外の生徒を受け入れるようになりました。現在では30名定員の寮がいっぱいになるのではといううれしい悲鳴も出ていて、シェアハウスなど新しい住環境の構築をして、さらに受け入れ態勢を万全にしているところです。

「地域みらい留学」とは、地方の県立高校へ、県外(主に都市部)の中学生が進学をする制度で、少子化や過疎化が進む地方の公立高校の魅力向上と、都市部の生徒への新たな教育選択肢の提供を目的として2018年に開始されました。「少人数教育による個別最適化」「地域課題解決型学習」「偏差値重視からの脱却」「多様な進路の実現」といったメリットがあり、全国的にも今注目を集め、留学生数も年々増加しています。

(一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォ―ムHPより)

愛媛県では12校が受け入れを行っており、9月にはそのうちの9校が独自に集まり、松山で「合同説明会」を実施して、県内の中学生にもその魅力をアピールしました。

8月東京で行われた対面の説明会では、本校に興味を示していただいた方も多く、それが学校見学や、県が主催するバスツアーにもつながっています。

この写真は、今年度の東京での対面説明会の様子です。説明を聞きに来た人の中には、中学3年生だけではなく、中2・中1、中には小学生もいて、改めて関心の高さを実感しました。

さて、本校での留学生受け入れも6年目を迎えました。今年度も県外から9名の県外生徒さんを迎え、「星天寮」もにぎわっています。安定した県外生の入学は、地元からきていただいている、久万中・美川中出身のみなさんにもいい刺激になっていると思います。学校も活性化し、町との交流も活発になっています。近い将来、県外から来ていただいている生徒さんの中で、久万高原町に定住、就職する人が出てくれば、この試みは直接的な地域活性化にもつながると考えています。

近年の県外生徒の受け入れは、子どもの数が減少傾向にある町の高校と、全国的な留学熱が結びついた、国が後押しする事業であり、上高、久万高原町に転機をもたらすこれまでにない大きな変化と言えるのではないでしょうか。