上高今昔

本校の前身である「上浮穴農林学校」創立に際し、そして創立後、「上浮穴高校」になってからも、軌道に乗るまで物心両面からお支えいただいた二人の功労者のお写真が図書館にあります。

新谷善三郎さんと船田一雄さんです。お二人の功績については既に「上高今昔3 新谷善三郎翁」「上高今昔35 知今堂」に記してありますので、振り返ってお読みください。

「二十年史」(昭和40年発行)には、前PTA会長として新谷さんのお言葉が掲載されています。上浮穴高校にどんな思いを持って関わっていたのかをうかがい知ることができますので、一部を転載いたします。

四十年の歳月を思う

前PTA会長 新谷善三郎

本校の生みかつ育ての親は郡民であったことも忘れてはならないことである。昭和十年から六年の間、私がリーダーシップを取って進めた創設運動は、郡内指導層の諸子はもとより一般郡民と打って一丸となり、郡民一人一人が応分の力を持ち寄り、繋ぎ合わせ、練り合わせて推し進めたのである。これなしに、貧しい山村に中等学校(※現在の高校)創設は至難であったと思う。開校後の二十四年も、程度の差はあっても創設期と変わらない。昭和十七年八月の本館教棟の竣工から昭和三十八年七月完成の体育館建設まで、数々の事業に協力した郡民の姿を思い起こせば明らかである。講堂、寄宿舎、学校林、西校舎、林業科開設および中校舎、運動場拡張と数え上げれば際限のない施設、設備は、みな郡民の汗と油の結晶なのだと言っても過言ではない。

しかし、郡民の苦労は稔り、本校を巣立って社会に活躍する卒業生は今や三千有百を数える。郡内にとどまった者は上浮穴の産業・社会・文化を担う中堅層として、また既に指導者として活躍しつつある。大正末年に同志と夢見たことが、このように、今や私の眼前に展開しつつあるを見て、私は無上の喜びにひたる。そして祈る。成長して行く昭和の若者たちが、我々明治・大正の世代の、持てる力をふりしぼって生み育てた本校を礎石として、我々のよくなしえなかった上浮穴の一段の発展を実現させてくれることを。

郡に高校をという郡民の切実な願いからこの高校が誕生し、郡民一丸となって施設・設備の充実に協力していったことがうかがえます。また、未来の上高の発展を切に願う新谷さんの強い気持ちが、執筆から60年を隔てた今でも伝わってきます。

上高今昔

本校に全国募集の生徒が初めて入学してきた令和2年度から、給食は寮生限定で提供され、会議室を利用していました。

寮生以外の生徒への給食提供については、保護者から要望があり、久万高原町としても生徒確保のメリットがあることから導入に踏み切りました。令和3年9月から町教育委員会と学校間で話し合いが持たれ、令和4年9月の提供開始が目指されました。学校給食配送車受け入れ予定場所を検討した結果、本館西側の通用門が妥当だろうということになり、工事が行われました。

1枚目の写真が、工事前に存在した本館西側通用門の様子です。もともとは、普通科の生徒が校舎への出入りをしていた場所です。現在は、普通科の生徒も森林環境科の生徒も、図書館に通じる本館東側通用門から出入りしていますが、令和3年度までは別々でした。2枚目の写真は、本館西側通用門を給食受け入れ場所に改造した写真です。トラックの荷台から転がして、直接給食のコンテナを給食室に降ろせるように高さを上げ、シャッターを設置しました。

令和4年7月に、衛生面や、実務面のことなどが話し合われ、令和4年9月12日に一般生徒への初の給食が提供される運びとなりました。

給食は、今ではすっかり学校の中に溶け込み、希望制で70名程度の生徒が利用していますが、導入までには様々な準備が行われていたのですね。

上高今昔

上浮穴高等学校振興対策協議会の事業の一つに「ドイツ視察セミナー」があります。上浮穴高校の存続と魅力化をはかるためにこの事業は始まりました。第1回は、平成30年度です。生徒10名、引率教員3名の規模で行われました。

なぜ、ドイツなのか。それはドイツが「森林先進国」であり、森林面積90%を有する久万高原町にとって、町の活性化のヒントが得られると考えたからです。森という地域資源をいかに活用していけばいいのか、森と人との関わり、環境保護、さらには街作りや、人々の生き方に至るまで、このセミナーで多くのこと視察し、そこでの経験を持ち帰り、今の久万高原町を新たな目で見直し、今後のあるべき姿に対して提言を行うという難しい役割が参加者には求められます。

第2回は、平成31(令和元年)度ですが、令和2年度から4年度は中止となりました。新型コロナウィルスの影響です。この年代に高校生活を過ごし、セミナーに行く機会を失った生徒さんには申し訳ない気持ちでいっぱいです。

セミナーは令和5年度に再開され、今年度(令和7年度)で5回目の実施となりました。

さて、第1回から、このセミナーに欠かせない現地スタッフの方がいます。Arch joint vision(アーチ•ジョイント•ヴィジョン)社の池田憲昭さんです。この方は、「ドイツ」「池田」で検索すると真っ先に検索できるような方で、日本人という基盤を持ちながら、大学卒業後ドイツに30年間在住し、ドイツの森のこと、自然保護、街作りのことに精通されています。穏やかな人柄で、ユーモアもあり頼りになる方です。会社のブログから池田さんのプロフィールを転載させていただきます。

(プロフィール) 1972年長崎県生まれ 森林・環境コンサルタント / 日独通訳・翻訳家 / 文筆家 ドイツ バーデン‐ヴュルテンベルク(BW)州 ヴァルトキルヒ市在住 Arch Joint Vision社(ドイツ) 代表 www.arch-joint-vision.com Smart Sustainable Solutions 社(日本)代表取締役 www.smart-sustainable-solutions.jp ドイツ在住25年以上。ドイツ語学文化(岩手大学)と森林環境学(フライブルク大学)の学識をベースに、2003年より、森林、農業、木造建築、再生可能エネルギー、地域マネージメントなどをテーマに、欧州視察セミナーのコーディネートやコンサルティング、日独事業のサポート、文筆活動を行う。異文化コミュニケーションセミナーのトレーナーとしても、日独企業の良好な共同作業を支援。2010年より、ドイツの森林官らと、日本の森林事業のサポートとコンサルティングを行い、2023年より、「公共善エコノミー(Economy for Common Good)」のメンバーとして中欧と日本の繋ぎ役を務めている。 (Arch Joint Vision社 ブログより)

もう一人、このセミナーに欠かせない方がいます。森林官(フォレスター)、ミヒャエル・ランゲさんです。

ランゲさんは、ドイツの森の道作り(基幹道)のことや、多様性を生み出す森作りのことを分かりやすく教えてくれます。

さて、ドイツのGDP(国内総生産)は、IMF(国際通貨基金)のデータによると約4兆6,585億ドル(約4.65兆米ドル)で、アメリカ、中国に次ぐ世界第3位です。2023年に日本を追い抜き、世界第3位になりました。そうはいっても実質の豊かさでは日本のほうが上ではという意識を私は持っていましたが、実際に行くとそうではないことに気付かされます。日本は長い不況の間に、日本より人口の少ないドイツに大きく溝を開けられていました。森との関わり方だけではなく、人の働き方や、生き方まで、この先の日本のヒントになることが多くありました。

平成30年(2018年)1ユーロ130円程度であったものが、今や1ユーロ170円になって、円が弱くなっています。その関係で、ドイツ(ヨーロッパ諸国)へ行く日本人観光客は激減し、本校からの参加生徒定員も予算の都合上6〜5名程度に減っていますが、学ぶべきことはたくさんあります。長期的な視点で見れば上高のためだけではなく、久万高原町に還元できる事業であり、この取組が持続していくことを祈ります。

報告会は毎年12月頃に、産業文化会館をお借りし、久万中学校・美川中学校の生徒のみなさんにも来ていただき、総勢300名程度で盛大に行われます。

上高今昔

愛媛県の高校生の数は、1990年(平成2年)をピークに減少し、平成2年(1990年)と令和3年(2021年)を比較すると、半分以下になっていることが分かります(愛媛県教育委員会データによる)。

これに伴い、県は平成16年度から平成25年度まで段階的に「県立学校再編整備計画」を立て、県立学校の定員の見直しや、分校化について検討してきました。その中で、高等学校の適正規模を「1学年3学級~8学級を基本」とし、この基準を下回る学校は原則として「募集停止」を検討するということになっていました。

しかしながら、これでは人口減少が著しい地域において、地域で唯一の高校が廃校の危機を迎えることになります。そこで「再編整備基準(チャレンジシステム)」として「入学生が60人以下の状況が3年続き、その後も増える見込みがない場合は、1学科2学級の学校は1学級の定員を30人、2学科2学級の学校は1学科の定員を30人とし、1学年の定員を60人とした上で、本校として存続させる。」という特例の基準を新たに提示しました。

この基準をもとに、久万高原町に唯一の高校である上高は、平成21年度から募集定員が「普通科30名、森林環境科30名」となり、小規模ながらも本校として存続していける可能性が残されました。

「上高今昔49生徒数今昔」で示したとおり、上浮穴高校の生徒数減少は愛媛県全体に先行する形で、昭和50年代後半から急激に進んでおり、生徒数確保は喫緊の課題でした。同窓会もそれを危惧し、平成9年10月には同窓会主催で「上浮穴高校活性化対策会議」が開催され、久万高原町にも働きかけを行い、平成11年には久万高原町が主催で「上浮穴高等学校振興対策協議会」が設立されました。

「上浮穴高等学校振興対策協議会」で議論が重ねられた結果、18年度からは「上浮穴高等学校教育振興補助金要領(生徒数確保に係る通学費等補助)」が適用され、平成21年度からは「久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例」が適用されることとなります。バス等で遠方から通ってくる生徒の交通費の援助(7割以内負担)と、町内から入学してくれた生徒への奨学金支給(月1万円の支給 選考あり)を久万高原町にしていただけることになりました。さらに、入学生全員に入学支度金7万円の支給、海外研修費用の9割の補助をしていただくなど、久万高原町には恩を返しきれないほどの支援を受けているのです。

このように見てくると、県でチャレンジシステムという基準が設けられたこと、同窓会のメンバーに危機感を持って動いていただいたこと、そしていち早く町に手厚い支援をしていただいたおかげで、上高は存続し、現在生徒募集に全力で力を注ぐことができているというのが分かります。

令和5年度から、本校は、「魅力化推進校」として、その基準が適用されていますが、「入学者が3年連続30人以下」で、今後も増える見込みがないという判断をされると、学校はなくなってしまいます。毎年31人以上という最低の数字は常に意識し、しかし存続だけに重きを置くのではなく、地元、町外、県外出身者が集い、他の学校にはない魅力ある教育を提供できる場を目指していきます。県の施策、町の施策、学校の自助努力がうまくかみ合うことで、自ずと上高は存続し、町にも貢献できるのではないかと思っています。

上高今昔

本校の文化部の一つに、「郷土芸能部」があります。

調べてみると「郷土芸能部」は、昭和60年度愛好会としてスタートしました。それから平成16年度までの20年間愛好会として存在し、一度途絶えます。ところが、平成21年度に再度愛好会として復活し、平成24年度に晴れて部活動に昇格しています。

毎年、三島神社で行われる久万郷全体の田畑の五穀豊穣を願った「夏祭り」では篝火の中で「久万山五神太鼓」が演じられ、迫力ある演技と幻想的な雰囲気で観衆を魅了します。この「久万山五神太鼓」を練習し、さまざまな機会に披露するのが「郷土芸能部」の活動です。

最近では、高文祭のオープニング(令和3年度)や、農業クラブ四国大会(令和6年度)のアトラクションとして、郷土芸能部のメンバーが「久万山五神太鼓」を演じました。また毎年本校の体育祭でも「久万山五神太鼓」を午後の一番目に演じ、観客を楽しませています。

「久万小田郷総鎮守三島神社」HPに五神太鼓の由来が書かれてあります。

ときは群雄割拠の戦国時代の(約400年前)、ところは、伊豫・土佐両国の国境(現在の久万郷)。久万山大除城主は大野直昌は、土佐方に包囲され滅亡の危機に陥った。その時、直昌公は神のご加護を得んと、守護神・ダイバの仮面を小姓衆に付けさせ、太鼓・樽を一斉に打ち鳴らし神に奉じた。願い、祈りは天に通じ、空にわかにかき曇り時ならぬ夕立襲来を呼んだ。この機に乗じ久万山方は、土佐方の一瞬の間隙をつき一気に打ち出し窮地を脱したと伝えられている。

爾来、直昌公の氏神に対する感謝・崇拝の年は益々厚く、魔除先達の神としてダイバの仮面をつけ太鼓を打ち鳴らし、久万山五神の神々に感謝のまことを捧げたと伝えられている。尚、打ち方は、柔・鋭・激 すなわち柔らかく、鋭く、力強くをモットーに各人おのおのの自由演技の真髄を等して、見栄を切り、強く激しく打ち切る所がこの太鼓の最大の見せ場となっている。 (久万小田郷総鎮守三島神社 HPより)

「ダイバの仮面」と出てきますが、「ダイバ」「ダイバン」とは中四国地方で鬼のことを意味するようです。顔にぴったり合った鬼の面は迫力がありますね。

また、『久万町誌 補訂版続編』(平成16年7月)には、次のように書かれています。

久万山五神は、空・風・火・水・埴(土)の霊神である。昭和五九年に誕生し、毎年三島神社の祭礼に奉納されている。久万小学校、久万中学校、上浮穴高校に五神太鼓クラブが置かれ、運動会などの学校行事で演奏された時期もあったが、諸般の事情で現在は小学生が神社で練習をしている状況である。

てっきり、戦国時代から継承されてきた伝統文化だと思いこんでいましたが、今演じている形の歴史は案外浅く、「昭和五九年に誕生し」とあるので、まだ四十年ほどしか経っていません。昭和60年度に本校で愛好会ができたのもこれを若い世代で普及させようという動きであったことが分かります。

部活動としては歴史の浅い「郷土芸能部」ですが、是非この部が地域文化継承の場として末永く続いていくことを願います。保存会の方や卒業生の方にも時々ご協力いただいております。ありがとうございます。

現在は産業文化会館を借りて、毎週木曜日に練習を行っています。

上高今昔

上浮穴高校が、創立以来どのような生徒数の変化をたどってきたのか調べてみました。まず昭和16年上浮穴農林学校は「修業年限3年、定員150名(1学年1組、1組50名)の、まことにささやかな甲種農林学校としてスタート」します。「二十年史」には次のようにあります。

昭和16年4月7日、県立上浮穴農林学校開校式並びに第1回入学式が久万国民学校講堂で挙行された。52名の入学者に、100名に近い来賓、父母をまじえたこの式典は、群民の注視と祝福を浴びつつ、歓びに溢れ観劇に咽ぶ空気のなかで盛大に行われた。

三期生が入学して、男子生徒が1、2、3学年とそろった昭和18年4月、女子部が開設され、その1年53名を加えて生徒数は206名となった。女子部は国民学校高等科卒業を入学資格とする、修業年限2年、定員100名(1学年1組50名)の本科と、本科卒業またはそれと同等以上の学力を有することを入学資格とする、修業年限1年、定員50名の専攻科(家政科)であった。

その後、昭和23年に普通科も有する現在の「上浮穴高等学校」になり、どんどん生徒数は増加します。

そして、昭和40年代にピークを迎え600人台で推移しています。ところが、昭和50年代の後半から、生徒数が減少し始めます。5年おきに見てみると、

昭和50年度 605名

昭和55年度 558名

昭和60年度 425名

平成2年度 310名

平成7年度 184名

平成12年度 176名

平成17年度 157名

平成22年度 135名

平成27年度 131名

令和2年度 141名

令和7年度 107名

このような急激な生徒数減少を危惧し、町長を会長とする「上浮穴高等学校振興対策協議会」が平成11年に立ち上がり、現在に至ります(上高今昔51参照)。通学補助や海外研修、ふるさと奨学金など、上高は様々な面で町からサポートをいただき存続しています。

しかしながら、「久万高原町」が合併した平成16年、1万1千人強いた人口は、現在7千人を切っています。町のサポートのみに依存するのではなく、郡内・郡外・県外の中学生が、心からここで高校生活を過ごしたいと思う学校を作っていきたいと思います。

上高今昔

『二十年誌』に「文芸部」について創部時期の記述があります。

文芸班(俳句・詩・短歌)は、物資不足の終戦直後、紙不足・資金難で会誌発行の熱望が果たせないため、久万町のある商人の好意で商売を手伝い、得た報酬で会誌発行にこぎつけた。ところでこのクラブは校友会の進歩分子が多く集まっていたので、会誌で教員を批評するやら非難するやらした。これが学校に知れて一騒動もちあがり、学校もそれ程会誌が出したいのなら学校新聞をつくってその紙上にと、昭和22年12月の校友会総会の満場一致の承認を得て、翌昭和23年1月校友会新聞K・Sタイムス創刊の運びとなった。こうして文芸班が推進力となり全生徒の賛成で発足した学校新聞であるから、創刊にあたって魚田先生は次のように述べてその意義を高く評価したのであった。「この高原の静かな学園に、ささやかながらも生徒自ら言論と報道の機関を持つようになったことは、まことに意味深いものがある。(中略)」K・Sタイムスは昭和24年9月の12号まで、特別号を入れて13回発行、創刊号を除き生徒の手で刊行した。(中略)この新聞紙上の文芸欄が文芸班の会誌を代行、短歌・俳句・詩・随筆が掲載された。

「校友会」というのは、生徒のクラブ活動、学校経営参画の自治機関であり、現在の生徒会のルーツだと思われます。本校では、昭和20年10月に発足し、校長を会長とし、教員も役員に入っていましたが、県アメリカ軍政部の指導を受けて、昭和22年2月4日生徒の中から正副会長を選出する選挙を行い、教員は校友会役員から総退陣しています。「校友会は俺たちのものだ、教員に干渉させるな」という行き過ぎの声も出るほど、熱を帯びていたようです。この中でも特に急進的なメンバーが「文芸班」に入っていたようです。

以後「文芸部」の活動の記録が次のように綴られています。

K・Sタイムスは資金・技術・人材難のため昭和24年9月の12号で発行をストップ、以後壁新聞にかわり、昭和25年1学期に出版部の手でスクールライフ1号、上高新聞1号を発行したが続かず、ここに弘報委員会による学校新聞の再出発となったわけである。

文芸部はK・Sタイムス掲載の文芸欄の俳句・短歌・詩・作文を募集、掲載、24年度はこれに雑誌「山なみ」1~3号を発行したが、これはザラ紙ガリ刷の粗末な体裁で、俳句・詩・短歌を書き並べた程度のものであった。

出版部文芸班は、24年度の1~3号の「山なみ」をうけて、編集・内容ともに一段の進歩を示す第4号を発行した。

昭和25年9月の文芸部誌「山なみ」4号に続いて、昭和27年2月発行の5号は活版印刷となり、クラブ誌らしい体裁が整うとともに、作品の種類もそれまでの詩・短歌・俳句のほかに、創作・随筆・論文・文芸作品読後感想など多彩で、その内容も、広く深い読書と思索を経て来た者にしてはじめて書きうるものが多く含まれ、文芸部活動の格別の進歩のあとが窺える。その後毎年1回発行されて、30年度の9号まで、回を重ねるごとにやや重厚味をうすめてはいるが、部活動の充実ぶりを背景に感じさせるものであった。

文芸部も前期末から次第に影を薄めていて、1年に1回発行の「山なみ」の原稿にさえ事欠く状態となり、その11号、12号は全く粗末で、活動の衰退を如実に示している。しかし、34年度良き顧問教師を得てがぜん活発となり、部員の創作がかなりのページ数を占めていることは、以前の「山なみ」には見られないことである。

これらの記述を繋げて考えると、文芸部は昭和22年「出版部文芸班」として出発しました。今でいう生徒会の、物言うメンバーで構成されていたがゆえに、学校から見るとやや危険な存在で、会誌発行の継続は断念させ、KSタイムス(学校新聞)を生徒自らで発行させて、その紙面に短歌や俳句、詩など創作したものを掲載させていたようです。昭和24年度からは雑誌「山なみ」1~3号を発行、昭和25年の「山なみ」4号、昭和27年「山なみ」5号、その後30年度には「山なみ」9号を発行しています。文芸的で深い作品が多く散在し、活動がかなり充実していたようです。

その後活動は一度下火になりますが、34年度によき指導者を得て活動が再び活発になったようです。しかしながら、指導者を頼る時点で、創部当初の脱線しそうなほどの生徒の自主的な情熱は失われたと言わざるを得ません。この後、文芸部の活動は、昭和58年度まで細々と続き、昭和60年度に姿を消すのでした。

『山なみ』がいつの間にか『山麓』(現生徒会誌の名称)になった経緯については調べてみたいと思いますが、『山麓』第6号(昭和51年度)の表紙には、『山なみ』26号の名前も入っていて、なぜかこの号だけダブルネームになっています。

追記:このなぞは解明されました。上高今昔63をお読みください!

上高今昔

現在、吹奏楽部は少人数ながら、積極的な活動を行っています。令和6年度には本校の「魅Can部」として活動し、地域のイベント(「くままちひなまつり」や「林業まつり」等)にも積極的に参加しています。つい最近も、「星まちコンサート(トーンチャイム演奏)」を久万高原町役場前で行い、これは夏の恒例行事になりそうな予感です。

さて、吹奏楽部の創部について、「二十年史」P91の表(上高今昔38参照)にはまだ名前がないので、昭和36年度までは、部がなかったようです。「芸能部」がその前身かとも思われますが、「芸能部」は昭和32年度には姿を消しています。

ところが、「50周年記念誌」には次の写真が掲載されています。

「創立20周年記念 昭和35年ブラスバンド部初演」(50年誌P39)となっていますので、このあたりで結成されたと考えられますが、「二十年史」の記述とは食い違っています。20周年記念行事でのまだ部活動にはなっていない音楽選択生の発表の写真を、「五十年誌」を編集された方が「ブラスバンド部」と認識されたのではないかと思うのですが、正確な事実は不明です。

また、「60周年記念誌」には、昭和40年ブラスバンド部の写真が掲載されています。

職員室には、昭和48年から現在に至るまでの学校要覧が保管されています。部活動のところをチェックしていくと、「吹奏楽部」はもともと「音楽部」と呼ばれていて、昭和60年度に「ブラスバンド部」に名称を変え、さらに平成12年度に「吹奏楽部」に名称変更し、現在に至ります。ですから、上の二つの記念誌からの写真(昭和35年・昭和40年のブラスバンド部の写真)は、「ブラスバンド部」ではなく正しくは「音楽部」ではないかと思います。

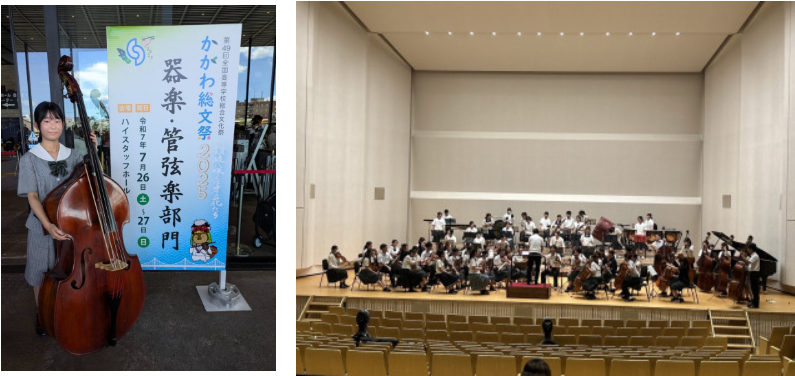

これまで、吹奏楽部は、対外的な大会等で華々しい成績はないようですが、今年度3年生の田村花梨さんが「第49回全国高等学校総合文化祭 器楽・管弦楽部門」に、愛媛県の合同チームのコントラバス奏者として参加しました。

今後も、吹奏楽部には、音楽を楽しむ姿を見せてもらい、学校・地域を盛り上げていってほしいと思います。

上高今昔

今年2025年は昭和100年。上浮穴農林学校が認可された昭和15年を上高誕生の年と考えれば、上高は今年で85歳を迎えます。人間で言えばまずまずの年齢ですが、学校の年齡で言えばまだまだこれからです。まずは90歳、そして大きな節目の100歳を、そしてその後も久万高原町とともに歩んでいきたいものです。

さて、ここに『四十年誌』 があります。上高40歳、そして45年前の高校生(現在60代前半の方)の声が多く掲載されています。

最近の本校の批評は、と言うと、以前と比べるとあいさつや態度にしても、それ相応によくなって来ているように思う。友達と5・6年前の上の話をよくする。その時によく出てくる言葉というと「昔の上高は酷かったなあ。」である。実際、昔の上高は酷かったように思う。問題行動ばかり起こしていたようだ。現在の上高生の中には、これと言った問題行動を起こすといった生徒もいないようだ。しかし、それだけで、上高がよくなったと言っていいのだろうか。(中略)先生と擦れ違っても、会釈をする生徒などはほとんどいないし、授業の始めと終わりの礼などもざっとしたもので、ある授業では、数名の者が起立して礼をするが、あとの者は椅子に座ったままである。(3年男子)

今の私の高校生活は、クラブ活動にしても勉強にしてもエネルギッシュに情熱的に、自分自身を完全燃焼させることができるものがなく、あらゆる新しいものを取り入れるべきであろうこの時期に、自分では何もしようとせずそれらのことを放棄し、将来のために自分で工夫や努力をして何かを勝ち得ようともせず今の自分に小さく満足して、他人からあたえられたような環境に妥協している状態なのです。(中略)他人の目を鏡のように気にして、外見だけを生きがいとし、自分を傷つけまい、失敗すまい、友達に笑われまいとして、何のとりえもないような高校生になってしまいそうな気がします。(2年女子)

上浮穴高校、今、県下でどうおもわれているだろう。進学率、部活動となににしても活躍していない。そして、相手にもしてもらえない。気にもとまるような学校ではないと思う。(中略)サッカー部の歴史について、過去、県で優勝、四国で準優勝という偉業をなしとげている。どのような練習をしたんだろうか、どうして勝っていたんだろうかと思う。(中略)しかし、その後は、成績も悪く、だんだんと落ちぶれていき、悪いサッカー部、とんでもない部、練習をしない部と、高校に入ってから先輩によく聞かされた。過去の輝かしい部、そして今の部、あまりにも差がありすぎ、とてもなさけないとおもう。(3年男子)

華やかな40周年記念のイメージとは裏腹に、ネガティブな記述が目につきます。高校生活の中で充実感が得られず、鬱々とした日々を送っている様子がうかがえます。学校創設から40年目、当時生徒であった方々に閉塞感のようなものが漂っていて、それを言語化する力に驚かされます。

昭和55年と言えば、戦争は遠くなり、今ほどでないにせよ物質的にも満たされていった時代です。バス等の交通機関の整備で、久万高原町の交通事情もよくなってきていたと思います。建学の精神や、郡に一つの高校を求めた戦前の地域の方の声も遠いものとなり、先輩たちの苦労や部活動での偉業もプレッシャーでしかなく、鬱々とするしかない当時の高校生の気持ちが赤裸々に語られています。

今、この時代からさらに45年が経過しました。全国募集も始まり、学校の状況は45年前とはまた違っています。今の生徒たちは、当時の生徒ほど気持ちを吐露することはありませんが、どんな思いを抱いているのでしょうか。

上高今昔

今年度、剣道部は新1年生に強力な男子3名が入部し、にわかに活気を帯びてきています。

また、外部指導者に本校の同窓生でもある菅先生をお迎えし、技術指導を行っていただいています。

今年度の県総体では男子は吉田高校と対戦し、4名対5名という数的不利な状況でありながら、4-1で勝利し2回戦に進みました。

2回戦は強豪新田高校と対戦しましたが、気持ちで負けることなく戦い抜きました。今後が楽しみなメンバーです。

さて、創部当初の様子について、次のように書かれてあります。

剣道部は32年度に新設されるや、この年5月の総合体育大会でCゾーンで3勝1敗、11月の大会にも3勝1敗で準優勝に惜敗したが、早くも県高校剣道会に「上浮穴強し」の声があがった。翌昭和33年5月の総体では強敵宇和島東高と決勝を争い惜しくも3対2で敗れた。しかし、この戦績により、8月秋田市で開催の全国高校剣道大会にのぞみ、9月には四国高校剣道大会に宇和島東とともに出場した。(中略)34年、35年はやや沈滞気味であるが、斯界の評価は高く、剣道のさかんな本郡であるから将来もっとも期待を託せるクラブである。(『二十年史』)

その後も、『四十年誌』の年譜を見ると、昭和36年には髙橋博雄さんが県総合体育大会で個人優勝を果たし、岐阜市で行われた全国高校剣道大会に出場しています。そして、昭和40年6月の県総体では男子が団体優勝、昭和41年四国高校剣道選手権で岡崎博志さんが個人優勝、昭和42年四国高校剣道選手権で高岡忠さんが個人ベスト4、昭和45年県高校新人剣道大会で女子団体優勝、昭和47年県総体女子団体優勝、そのまま四国大会でも優勝を果たし、山形県で行われた全国高校総体に出場しています。また、昭和52年には正岡慶二郎さんが、国民体育大会(佐賀市)に出場と、枚挙にいとまがありません。『二十年史』で「将来もっとも期待を託せるクラブである」と語られていることは現実になっていました。

このように、伝統と栄光ある剣道部が、半世紀の時を隔て再び活躍することを願います!