上高今昔

イタリアのミラノ・コルティナ五輪も終盤を迎えております。日本勢の活躍が目覚ましい大会になりました。

さて、上高がある久万高原町には、スキー場があり、近年スキー人気が復活してにぎわっているようです。生徒たちも土日に、スキーやスノボを楽しんだり、長期休暇にはスキー場でアルバイトをする子もいます。古い卒業生の話では、冬季スキー板を履いて登校していたという話も聞きます。

『創立80周年記念誌』で活動の記録を見てみると、次のような記録が残っています。

平成14年2月 全国高等学校スキー大会(青森)スキー出場 白石雅也

国民体育大会(新潟)スキー出場 白石雅也

平成15年2月 全国高等学校スキー大会(岐阜)スキー出場 白石雅也

国民体育大会(北海道)スキー出場 白石雅也

平成16年2月 国民体育大会(山形県)スキー出場 岡本龍一

平成16年8月 JOCジュニアオリンピックカップ兼A級全日本ジュニアスノーボード選手権 高校の部(優秀)渡部耕大

平成16年10月 スノーボードWC Saas-Fee(SUI)(第13位)渡部耕大

平成17年2月 国民体育大会(岩手県)スキー出場 岡本龍一

スノーボードWC Bardonecchia(ITA)(第25位)渡部耕大

スノーボードWC Sungwoo Resort(KOR)(第14位)渡部耕大

スノーボードWC Lake Placid(USA)(第5位)渡部耕大

スノーボードWC Tandadalen(SWE)(第17位)渡部耕大

平成17年10月 スノーボードWC Saas-Fee(SUI)(第15位)渡部耕大

平成17年12月 スノーボードWC Whistler(CAN)(第11位)渡部耕大

平成29年1月 全国総合体育大会第66回全国高等学校スキー大会出場 宮内汰朗

第72回国民体育大会冬季大会出場 宮内汰朗

平成30年1月 全国高校アルペン県予選会 少年男子Aの部 宮内汰朗 優勝

平成30年2月 第73回国民体育大会冬季大会出場 宮内汰朗

平成31年1月 全国高校アルペン県予選会 少年男子Aの部 宮内汰朗 2位

平成31年2月 第74回国民体育大会冬季大会出場 宮内汰朗

特に、スノーボードの渡部さんは、世界大会にも出場して、過去にそんな先輩がいたとは驚きです。

そして今年、3年生の田村花梨さんが、スキー競技で全国総合体育大会及び国民体育大会に出場しました。

上高は、全国からも多く生徒が集まるようになってきました。せっかく久万高原町に来たのだから、ウィンタースポーツの経験をということで、来年度からスキー実習を計画しています。楽しみにしていてください!

上高今昔

令和8年2月10日、普通科で行っている総合的な探究の時間「くまたん」に、本校昭和27年度普通科御卒業の渡部英綱様(92)に御来校いただき、御講演をいただきました。本校が「上浮穴農林学校」から普通科も有する「上浮穴高等学校」になったのは、昭和23年度のことで、上高初期の様子を知る方から生の声を聴ける貴重な機会です。

上高今昔58で「普通科の誕生」、61で「教科指導(昭和27年度から昭和30年度)」について書かせていただきました。その当時を経験された方ですので、実際どうであったのかをお聞きしたかったのですが、時間の関係でそこまで深く聞くことはできませんでした。現在、先生は松山御在住ですが、久万高原町に田畑がある関係で、週に3回は自分の運転でこちらにこられているとのことです。今度こられた時にゆっくりお話をお聞かせいただきたいと思いました。

また、久万高原町のことについてもお話いただきました。「八釜の甌穴」や「中津の花桃」「上黒岩岩陰遺跡」「岩屋寺太子堂」といった名所・史跡のこと、「山之内仰西」「船田一雄」「山内浩」といった郷土が生んだ偉人の方々の話など非常に興味深く拝聴いたしました。

待ち時間には、先生が御在学中に発行された「山なみ」5号・6号(上高今昔63)を見ていただきました。懐かしそうにページをめくっておられ、このような卒業生との交流の機会をもっと持ちたいと思いました。

上高今昔

私が教員になった平成7年、清掃時間になると各教室から学校の焼却炉にゴミが集められ、焼却されていたのを覚えています。また、年度末になると、自分で処分する書類を焼却炉で焼いていました。重なった分厚い書類を放り込むと、なかなか燃えにくかった記憶があります。ところがほどなく学校の焼却炉は使われなくなりました。

調べてみると、文部省から各都道府県に対し「学校焼却炉の使用を原則廃止する」という通達が、1997年(平成9年)に出されています。環境への配慮が強く言われ出した時代で、焼却によって出るダイオキシンが問題視されてのことです。

今もグラウンドの片隅にひっそりとたたずむ上浮穴高校の焼却炉。その役割を終えてから30年、平成から令和へと上高の営みを静かに見守ってきたと思うと、何だか愛着が湧いてきました。

上高今昔

私は上浮穴高校の生徒会誌である『山麓』について紹介します。『山麓』とは、以前の今昔でも紹介されていますが、クラス紹介や、卒業する三年生の言葉、その年度の学校行事や各組織の活動を掲載したものです。現在手にすることができる古い『山麓』として、昭和50年に発行された第5号から、6号、7号、8号、10号、13号、14号、17号、20号あたりがあり、これらを分析対象にしました。

まず、一番に驚いたのは三年生が残す一言です。

「・・・」と敢えて何も語ってなかったり、「YUKIHARU. MY LOVE!!」と愛の告白をしたり、「失恋記念日」と言葉を頭文字で繋いだりなど、遊び心満載の一言集が目を引きます。一言の部分だけではなく、名前の間にもメッセージが書かれていて、一つ一つに拘って書かれたのがよく分かります。

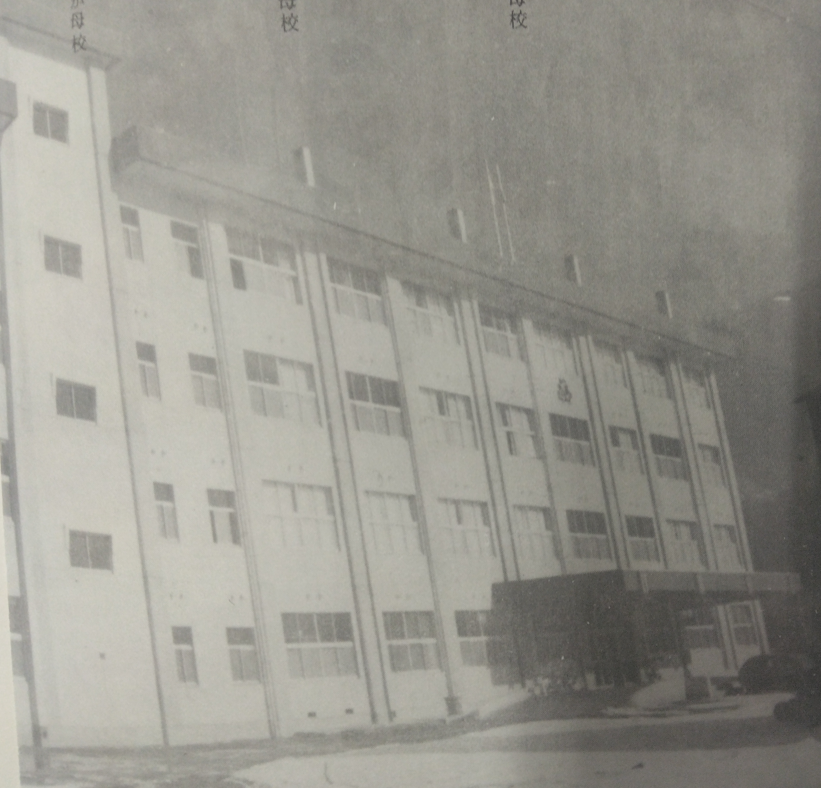

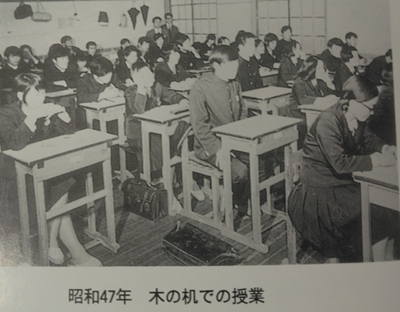

次に驚いたのは校歌のバックに写っている校舎の写真です。どの山麓にも現在の本館の写真が掲載されていますが、第5号・第6号に写っている本館は、なんと、現在の職員室の真ん中辺りから東側がありません。

東西に長い現在の本館が建てられた際、1期・2期・3期と工事が行われ、西側(会議室・保健室側)から順に建てられていきましたが、5号・6号に写っている校舎は2期の工事を終えた段階の、東側(現在の科学室側)のない写真です。極めてレアな写真です。

1期・2期・3期と順次工事が行われていった事実を知っている人は少ないと思いますが、今でも、校舎の継ぎ目を確認することができます。本館3階・4階あたりを注意深く見ると、壁に線が入っているところが確認できます。これが3期にわたって工事が行われた痕跡です。

最後に私が最も記憶に残ったとある生徒の感想文を紹介します。第7号に掲載されていたもので、修学旅行の感想文です。

修学旅行「宿」 角のある馬

修学旅行は、なんといっても楽しかった。最も楽しかったのは、宿である。友人とおそくまで騒ぎ、普段はできない話をし、そして眠り、食べ、あばれた。それが修学旅行中の宿だ。

一、箱根小涌園

イオウくさいぞ。いいえ、私の、へ、のにおいです。小涌温泉場着。温泉デパート、箱根小涌園。七時すこーし前。五分ほど。もー、はいってやがる。まだバスにのってるというのに。

はいる。

班長はドビンいや、ロビーに集まれってよ。一階、傾斜に建ててあるのんで七階なんだって。男は、ポリネシア風呂。女は、なんか忘れた。ポリネシア風呂ってのは三百人もはいれるんだとさ。メシ。トリニク、ブタジル、サラダ、それから、かまぼこみたいなものにひき肉をつめたやつ、そんで、マカロニ、そんでブドウとヤクルト、コロッケ、パセリ、他なんだか忘れた。メシ。ブタジルはナベでわいていた。グツ。メシ二はい。OK OK

はやく風呂にいこ、いこ、いこ、とくり返す。迷いながら風呂へ、ひい、ふう、みい、よう、いつ、五つも風呂がある。滝があって、はいろうかと思うと、な、なんと水だった。あっちゃこっちゃうろうろして出る。ドヒャーッ。つかれた。荷を整理する。みんなクシでもって整髪、リキは、ビンデーシもってた。ジイサンは、ヘアドライヤー。他ほとんどのものがクシを持っている。俺は、なにもないし、必要ない。イガグリだもん。なんか、ねたましい気もする。部屋中、かおりがただよっている。クシをかりる。足の毛をときたいな。なんかないか書くこと、

「しみるなー、今夜も虫歯に。」

洋画。

寝た。なかなか寝ないで、布団とったり、まくらなげたり。それでも、俺は十一時すぎには寝入ったようだ。一時すぎと、もう一度いつごろか目が覚めた。今六時十分ほど、みんなおきている。日の出を見た。聞くところによると、ゆんべ、俺、ものすごい寝言言ったそうである。「あれよ!あれよ!わしゃいかんねや。」

後は歯ぎしりをしたそうである。ユーローは、ギリギリスだ、と言っている。○○と××が来る。ヘアドライヤーを持って行く。六時二十分、こむからと、みんな洗面に出発。十分前に、ニシがいない。便所で流されたんじゃないかという。「ニシー。」便所で呼ぶ。やっぱりいた。「バス、出るぞー。」バスに乗る。席なんか、もー、どうでもいいじゃん。まだ、五分ほどある。出発、そうこうしてる間に。

(中略)

四、寝台車

もう、やけをおこしている。アタフタとホームへ。先生は座席が変わったのを知らないのかもめた。俺、四号車十四上。ホームを歩いて行くうちに、列車が飛びこんでくる。ぱーっと、乗りこむ。えーと、十四、十四、おーここだ。はしごをのぼって上へ。一畳もないが、とてもステキだと思った。向かい合って四つのベッドがある。通路の方に、二つベルトがはいっていて、おちないようにできている。その昔、ニシは、三段の頂上から下へ落ちて、気づかず下で寝ていた。そうである。ゴソゴーソとシーツをしき、床の準備をする。今夜は、たくさん書けそうだと、向かいの席のニシに言う。どーこー、そーこーしているうちに走りだす。カーテンをひいて、電灯の下で、枕を背中にしいてもたれ、書く。いろいろ書くうち、横浜。七時五〇分ほど。十四の下、つまり俺の下に、黄色いワンピースのおばちゃんがはいってくる。若い人だったらおもしろいのに。なにがさ?オジイとトミがのぞきに来た。窓を見る。ホーム。したがって、人を見ることしかできなかった。ゴットン、ゴットン走りだす。エーローによばれて、ホームルームをいかにするかと話しあう。どんどん駅を抜ける。他、ごじゃりつく。手をあげるのはやめようー。みんなでギャーギャー言う。ギッチョンチョン。ブッチャケ語を、使おうと言う。ゴットン、ゴットン、走る。万年筆のインクが切れて、ブルートのペンをかりる。ホームルーム雑議。手はじめに、修学旅行について、どうか。ヌターン。走り抜けるので駅の名前もわからない。走る。添乗員のオッサン、いや、おにいちゃんたち、十四のとこで話しこんでいる。添乗員の苦労話。ゴットン、ゴットン、列車は走る。十二時間もかけて急行だってよ、変だ。停車、添乗員さん消える。ナンチューたか駅名不明。わかりません。ニシの下にもオッサンが乗ってくる。列車、動きだす。寝台車、使うなんて土台、オッサンかオバンだな。さっき、無賃乗車のオッサンが引っぱり出されていた。車掌が、「乗車券を見せてください。」としきりに聞いていたと思うと、「くつ持って!」なんてホームへ。酔ってたと、リキはえ言っていた。寝台車中は、喫煙と書いてあるが、添乗員さん、タバコをすって話していた。ホント。ブッチャケた話。トンネルにはいった。音でわかる。インクがないと思っていたのに、またつきだしたので、万年筆を使う。下をのぞく。ありゃん、とまるかのごとしー、とまるかなとまるかな。駅内通過で、スピードをおとしただけだった。

抜けたとたんスピードをあげる。はて、ここいら、どこいら、十時十分ほど。ゴットン、ゴットン、走り回る。十三の下(ニシの下)おっさん、ゴソゴソ着替えている模様。十四の下(俺の下)オバサン、化粧のにおいプンプン。

便所へ行った。水を飲む。コップろ思われんような紙袋で水をのむ。一時、みんな眠ってはる。万年筆、調子があがってくる。なんか書くことないかいな。となりで、誰かがくしゃみをしている。駅内通過らしく、スピードダウン。またガクッとスピードアップ。長い旅は、もうすぐ終わりなのか。どこか駅へ、とまらないかと思う。

恐らくですが、この方は日々の記録をまめに付けていて、宿舎の記録を繋いでこの修学旅行記としたのではないかと思います。それを万年筆で付けていたというのもしぶいですね。ペンネーム「角のある馬」もユニークです。

そして、どこに行った、何を学んだよりも、友人と楽しく過ごした宿だけの感想文は、素直な気持ちが溢れており、今日の生徒会誌では絶対に見られない新鮮味を感じました。おふざけもある感想文ですが、最後の「長い旅は、もうすぐ終わりなのか。どこか駅へ、とまらないかと思う。」という文章は個人的に心にグッとくるものがありました。私も修学旅行の帰りの飛行機で、もう旅が終わる安心と寂しさを感じたのをよく覚えています。

書いたご本人は今でもこのことを覚えているのでしょうか。昭和52年に高校生だったということは、これを書いた方は、今60代半ばです。青春時代というのは等しくみんなにあったのですね。

(※今回の記事は3年「国語探究A」の総まとめとして、生徒が記事を担当したものです。)

上高今昔

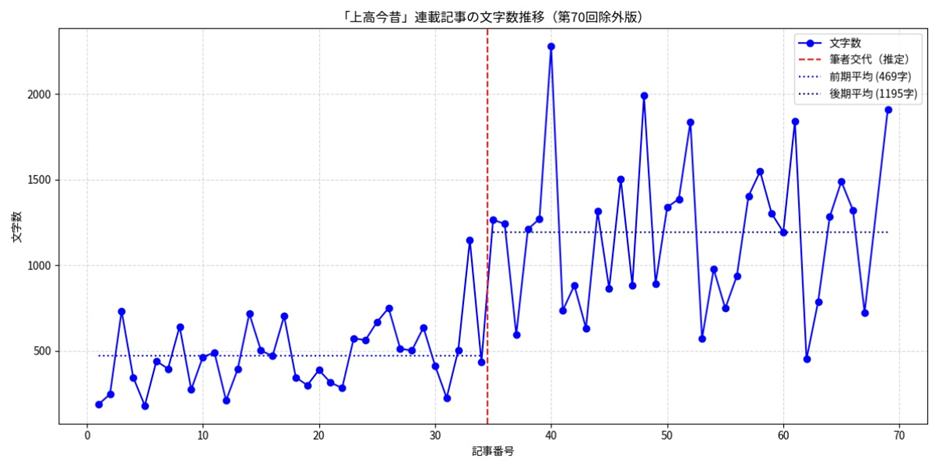

「上高今昔」は学校の歴史と文化をデジタルアーカイブとして残すページです。「上高今昔の今昔」ではこの連載記事そのものを分析対象とし、更新時期や題材、文字数、執筆スタイル、といった様々な視点から考えてみます。

前期

連載は2021年6月15日の「上高今昔1」から始まり、2023年の1月6日の「上高今昔34」までの間、比較的短い間隔で記事が投稿されていました。主に学校の図書館や旧本館、寮などの施設や学校の創立に貢献した新谷善三郎、初期の学校行事といった「モノ」や「コト」の紹介が中心でした。執筆スタイルは客観的で説明的であり、過去の写真や資料を見せることで、学校の基礎的な歴史的事実を記録することに重点を置いていたようです。

間期

「上高今昔34」の更新以降、2025年6月13日の「上高今昔35」が公開されるまで、約2年5ヶ月間、記事の更新が停止しました。この空白期間は元の執筆者である校長先生が上浮穴高校から転勤になったことが原因です。

後期

2025年6月13日の「上高今昔35」からは、赴任してきた教頭先生により連載が再開され、以降は再び活発に更新されています。更新頻度は、以前よりも高く、週に複数回更新されることも珍しくありません。特筆すべきは、記事の内容が単に学校の基礎的な歴史的事実を記録するだけでなく、得られる情報からより深い考察を伴うものへと進化している点です。

執筆者による文字数の変化

記事一つにおける文字数も変わっています。全70記事のデータから第70回を除外した69記事を分析対象としました。執筆者交代の境界として第1回~第34回の前期と第35回~第69回の後期に分類しました。記事数は前期後期ともに34件ありますが平均の文字数は469.9字から1195.1字と2.54倍に急増。中央値では453.0字から1254.0字と2.77倍になっています。最小、最大文字数でも違いは明白でそれぞれ前期では181字、1147字であるのに対し後期では452字、2276字と一目瞭然です。

連載の時代区分と並行して、取り上げる題材にも明確な変化が見られます。

前期では、学校の校舎、寮、門といった施設や、創立に尽力した人物の功績が主要なテーマでした。これは、学校のルーツを辿り歴史を明らかにすることで、歴史記録としての基本的な役割を果たすものでした。過去の航空写真や記念碑の紹介を通じて、学校の変遷を視覚的に捉えさせる内容が多かったです。また前期の記事は、事実を淡々と記述し、過去の写真や記念誌からの引用を多用する、比較的客観的で説明的な文体が特徴でした。これは、歴史的事実を正確に伝えることに主にしていたためと考えられます。構成は写真と短い解説文が中心で、読者が視覚的に情報を理解しやすいように構成されていました。

後期に入ると、題材はより広範かつ深いものへと変わります。部活動の歴史、生徒の出身地の変遷、地域みらい留学への参画など、学校が社会や地域とどのように関わってきたか、また、教育理念が時代とともにどう変化してきたかといったテーマが頻繁に取り上げられるようになりました。特に、過去の生徒の声を引用し、当時の社会背景や感情に言及する記事は、単なる学校の歴史の紹介を超え、読者に共感と考察を促す内容となっています。後期においては、執筆スタイルはより考察的かつ対話的なものへと変化しました。過去の出来事を現代の視点から捉え、読者に対して問いかけを行うような表現が増加しました。例えば、「今、この時代からさらに45年が経過しました。全国募集も始まり、学校の状況は45年前とはまた違っています。今の生徒たちは、当時の生徒ほど気持ちを吐露することはありませんが、どんな思いを抱いているのでしょうか」といった記述は、読者に共感を促し、学校の歴史を自分事として捉えさせる効果を持つと考えられます。また、記念誌や生徒手帳だけでなく、文芸誌『山なみ』や生徒会誌『山麓』など、より多様な資料からの引用と、それらに対する深い分析や解釈が加わることで、記事の多様化が進んでいます。

まとめ

前期と後期では記事の題材、文字数、構成、考え方など様々な点において異なっていることがわかりました。その要因として執筆者の担当している教科の差異(前期は地歴公民・後期は国語)による影響が大きいことが考えられ、教師という仕事がただの職業ではなく人生そのものであるように感じました。

(今回の記事は3年「国語探究A」の総まとめとして、生徒が記事を担当したものです。)

上高今昔

デジタル社会へと変化しつつある社会に伴い、本校の学習環境や学び方も少しずつ変化しています。こうした変化は、社会で必要とされている情報活用能力をつけると同時に、生徒一人ひとりの学習のニーズに応じた教育を行うためのものです。本校においても、以下のような変化が見られました。

【以前の学習環境】

・黒板とチョークを使った授業が中心

・先生の話を聞き、板書を写す大人数の一斉授業

・教科書や参考書が情報の中心

→知識を覚えることが重視されていた

【現在の学習環境】

・生徒一人一台端末が支給され、ICT機器を活用した授業の展開

・プロジェクターで資料を投影する授業(それに伴い、黒板から白板へと変化した)

・自ら情報を集め、考え、発表する学習

・少人数学習

・グループワークや話し合いの機会の増加

→思考力、表現力、主体性を重視するようになっている

(電子黒板を用いた生徒2人の授業 令和7年)

(電子黒板を用いた生徒2人の授業 令和7年)

例えば、2023年11月24日にコミュニケーション英語Ⅲの授業では、台湾の稲江高級商業職業学校・応用日本語科の生徒とオンラインでの交流会を行い、お互いの高校について紹介をし合う他、一人一台端末を活用し、フィリピン人のネイティブ英語スピーカーとオンライン英会話を実施するなど積極的にICTを活用した学びが展開されました。

また、本校の探究学習である「くまたん」の授業では、一人一台端末を駆使した探究が進められています。さらに、本校は地域との関係が深く、地域住民の方と関わりながら学ぶなど、地域に根差した学習が行われています。

(外部の方を招いた総合的な探求の時間「くまたん」(令和7年))

(外部の方を招いた総合的な探求の時間「くまたん」(令和7年))

以前は「教えられる学習」が中心であったのに対し、現在は「自ら学ぶ学習」へと変化していることが分かります。こうした、学習環境の変化は、本校が社会に合わせて学びを進化させてきた証であると考えます。私は、ここで学び上浮穴高校が久万高原町に唯一ある高校として、多くの人に支えられ、愛されていると感じました。いくら時代や社会が変化しても、地域の方と共に創る上高は変わらないでいて欲しいと思います。

(今回の記事は3年「国語探究A」の総まとめとして、生徒が記事を担当したものです。)

上高今昔

上浮穴高校に入学してくる生徒さんから、「先生と生徒の距離が近い」と聞いて上浮穴高校を選びましたという話をよく聞きます。私たち自身はあまりそれを意識したことはありませんが、言われてみれば大規模校などと比べると、距離は近いのかもしれません。

さて、昭和40年、今から60年以上前に上浮穴高校の生徒さんだった方が、「言葉づかいについて」と題して、次のような文章を書いており、当時の先生と生徒との関係をうかがい知ることができます。

ことばづかいについて 石田 〇〇さん

現在、私達は、何のこだわりもなく「ことば」を使っている。何のこだわりもなくというのは、もう何百年も前から使い慣れ、また「ことば」を使うのはあたりまえだと思っているからだろう。かつて「ことば」が使われていなかった時のことを考えると、まことに結構なことである。しかしともすると、使い慣れているからというのが、この「ことば」が濫用されたり疎漏に扱われたりしている。

私達の身辺にも、よく友人同士、また先生と生徒間での「ことば使い」についての問題が起こりがちである。家庭クラブで「ことば使いに気を付けよう」等と目標が立ったのも最近のことである。まるで小学生のような目標ではあるが、事実、高校生でも守られていない。女性同士でも、時にびっくりするような「ことば」が飛び出す。ほんとうに「親しき仲にも礼儀あり」と叫びたい時もある。相手を呼び捨てにするのも、親しさがますとはいえどうかと思う。お互いに注意しあって直したいものである。

また、先生と生徒の間での「ことば」づかいも最近悪くなったのではないだろうか。「戦後特に生徒の先生に対することばづかいが悪くなった。」と耳にしたことがあるが、しかし、その原因はどこにあるのだろうか。

戦前のような厳しい身分制度がなくなったからか、あるいは生徒の慎みが足りないのか、それとも、他に原因があるのだろうか。でもこれは生徒だけが悪いのではないと思う。というのは、今、先生と生徒との会話を思い浮かべてみると、先生の方では、生徒と親しくするために、また、生徒が先生に話しかけやすいようにするために気を使って、友達のように話しかけられたり、方言を使われたり、時にはちょっと荒っぽい「ことば」も使われているように思われる。それに対して生徒の方では、先生が親しく話しかけるのに、あまり堅苦しい「ことば」で話すのもいけない等と思って、つい友人同様の「ことば」を使うようになってしまう。これが習慣になって、今日のように、どちらが師とも徒とも区別のつかないような「ことば」づかいになったのではないだろうかと思うのである。「親しさが増していいではないか。」という人がいるかもしれないが、それも程度があって、現在のような状態では少しいきすぎではないだろうか。もちろん全員が悪いというのではないし、原因がこれだけにあるとは言わないが・・・

そこで今日のような、先生と生徒間の「ことば」づかいを直すためにはどのようにすればよいだろうか。先生だけの努力、生徒だけの努力ではいけないと思うのである。先生と生徒との協力が必要であり、各人の注意力が必要であると思う。

最後に方言についてであるが、先にも述べたように、方言を用いることによって「ことば」がやわらかく成り、そのために雰囲気がなんとなく和やかになり親しみがわくように思うのである。こう考えてみると「ことば」というものは何か得体のしれないもののように思えてくるし、また「ことば」と簡単にいってのけても、その「ことば」の力の偉大さと意味の深さを、しみじみ感じさせるのである。 『山なみ18号』(昭和40年)

この文章によると、戦前にあった教師と生徒との「身分制度」とも表現されている大きな隔たりは、戦後解消されていき、どちらかというと先生の方が生徒との距離を近づけようと親しみのある言葉で接近していったようなニュアンスを感じます。

生徒と先生の距離が近いと言われるのはわれわれにとってはとてもうれしいことで、確かにアットホームな雰囲気が上高にはあると思います。しかしながら、言葉遣いの面で、場に応じた使い分けができているかというと、そうでもない気がします。これは生徒のみなさんだけではなく、私たち教職員も反省しなければいけません。時と場をわきまえて、適切に言葉を用いることができるようになれば、社会に出てからも困りません。みんなで、時と場をわきまえた言葉遣いや振る舞いに気を付け、でも一緒に学ぶ「師弟同行」の精神は変えず、さらに生徒と先生のいい関係を築いていきましょう!

(令和7年3月 3年森林環境科卒業生と校長・教頭)

(令和7年3月 3年森林環境科卒業生と校長・教頭)

上高今昔

今年度卒業予定の3年生については、既に全員の就職先・進学先が決定しています。今年度は3年生36名中、22名が進学、14名が就職と進学の方がやや多かったですが、年度によって半々の時もありますし、就職の方が多い年度もあります。基本的には本人の希望・保護者の意向に沿う形で、進路指導が進められます。

といってもこれは、高校卒業後の進路であり、今やほとんどの人が半ば義務教育のように通う高校ですが、昭和40年今から60年前はそうではなかったんだということが分かる文章を今回はご紹介します。

進学と就職と 泉 〇〇

「進学か、それとも就職か」これは、誰もが一度は悩む問題だと思います。

かつて、私もこの岐路に立って悩みました。父の収入だけで、病弱で病院通いをしている母を含む親子七人が生活することは、容易なことではありません。こんな生活の中で、長女の私を進学させることは両親にしてみれば、ずい分困難なことだったでしょう。それがわかっていながら私は進学をあきらめられなかったのです。また、中学校の先生方も進学を勧め、奨学資金も受けられるよう手続きをして下さいました。そして父母は、苦しい生活を覚悟の上で私を進学させて下さったのです。その後、二年間はどうにか無事に終わりました。でも、三年目を迎えようとした時、かつて私の立った岐路に弟が立たされたのです。

弟は進学したいとは言いませんでした。でも、私以上に進学を希望していたでしょう。けれど家庭の事情を考えてそれを口に出さなかったのだと思います。先生方も、弟には進学を勧めないで、かえって就職を勧めたのです。でも私は弟を就職させたくありませんでした。ですから、私は、二年生で学校をやめてもいいから弟を進学させるようにと両親に言ったのです。そして、叱られました。

そうこうしているうちに、弟は関西電力へ就職することになったのです。弟の就職が決まった時私の友達は手紙にこんなことを書いてよこしました。「ぼくが他人の分際でこんなことをいうのはいけないと思うのですが、富士男君も学校へ行ったほうがいいのではないでしょうか。富士男君はいやと言っているのかもしれませんが、姉さんとして強く勧めてあげてはどうですか。きっと後悔すると思います。・・・」と。私はその返書にすべてを書きました。そして、間もなく次のような手紙を受け取ったのです。

「・・・君のたよりを読んで驚くことばかり・・・。あんなことを書かなければよかったと今では後悔しています。でも、こんなこととは想像もしていなかったのです。許してください。やはりぼくのいうべきことではなかったんだね。それでぼくも考えなおしました。進学することが決していい道ではないんだと思います。就職しても誠実な態度で人間らしく立派に生きていればいいんですね。ぼくはこんなに考えたのです。人それぞれ自分の道を人間らしく立派に生きる。その立派に生きる道がたくさんわかれていて、その人々の前に一つ一つの道がついている。いや、自分が歩いた後に道ができるといった方がいいかもしれないね。学校で勉強することが人生の王道ではなくて、就職して働くところに最終の目的があるんだね。いくら勉強しても最終目的の働くということができなければ人間として零ですね。(中略)君のように、学校をやめようなんて考えては、人生から落伍することになります。いくら安全な道でも喜怒哀楽はあります。それは天命です。避けられないことです。君が富士男君のことを悩んでいるころでしょう、ぼくも学校をやめて京都の方へ行こうかと思ったことがあります。でも、それが一番いけないことだと思いました。その時、そんなことを考えたのです。ですから学校をやめるなどということはやめてください。・・・」

私は、この手紙を読んで涙が出るほどうれしく思いました。そして、残りの一年間一生懸命勉強しなければと思ったのです。

結局、弟は関西電力へ入りました。でも、他の所とは違って三年間は勉強させてもらえるのですから・・・。それに、成績さえよければ会社から大学へも行かせてもらえるとか。それだけに、今はつらいことも多いでしょうけれど、弟は少しもつらいとは言いません。それに、私たち高校生に比べるとはるかに科目数は多いのですが平均八十点は軽く突破し、私など、とても手の届かない位立派にやってくれています。

こうして、私にとって学生生活最後の一年が終わろうとしていますが、考えてみると、長いようで短い三年でした。三年間の高校生活が無事に過ごせたのは、何といっても両親の理解があったからです。いつまでも感謝の気持ちを忘れないようにしなければと思います。 (『山なみ18号』昭和40年発行 より)

昭和40年時点ではまだ、久万高原町では高校進学は今のように当たり前ではなく、中学卒業後、「高校に進学するか、就職するか」で、家の事情も加味して決断に迫られていた事情が分かります。特に兄弟姉妹が多いと、気を遣って高校に進学せずに就職する人も多かったのではないかと推測します。

それにしても、文章の中の手紙のやり取りがまるでドラマの様で興味惹かれます。「人それぞれ自分の道を人間らしく立派に生きる。その立派に生きる道がたくさんわかれていて、その人々の前に一つ一つの道がついている」という友人の手紙の内容もまっすぐで、この文章を書いた泉さんの心に届いたことだと思います。

今は当然のように高校に進学し、その後希望すれば、奨学制度も充実してきていて、比較的専門学校や大学への進学がしやすくなってきていますが、本校のように、進学・就職が半々であると、高校卒業後どうしようか悩む人もいるかもしれません。さらに、こう生きなければいけないというモデルもなくなり、ますます生きる上で重要な選択を、それほどの根拠もないのに迫られるという場面が増えると思います。しかし、一生懸命生きていれば、文中にある「天命」という言葉に導かれ、なるべき自分になり、自分の人生を歩んでいくのだと思います。

今回、『山なみ18号』の中のこの文章を読み、「高校進学」が「大学進学」に変わっただけで、今も昔も、若者の進路決定に対する悩みはさほど変わってないという気がしました。

上高今昔

上浮穴高校は、降雪とは切っても切れない関係にあります。本日よく晴れていますが、週末に降った雪が校舎の北側には残っています。下の写真の道は、旧校舎の時代は校地と農場を隔てる道であった名残から、今でも一般の方が行き来します。今朝も、小学校低学年の子が母親に連れられて、朝早く登校のために歩いていきました。

ここで「山なみ17号」(昭和39.2.20)の中の、「雪」と題した生徒さんの文書を紹介させていただきます。

「雪」伊藤〇〇さん

雪を見て今の私は、「ああ、人の心が、この雪の様であったら・・・。」とつぶやいてみる。これは経験が言わせる言葉であろうと思う。幼い頃の私に、どうしてこのような、情けない響きの言葉が吐き出せようか。

冷たかろうが、寒かろうが、子犬のように雪の中をかけ回った時を思ってみる。雪の団子をかじっていた。雪の山を築いていた。それはこの私と同じ、私の昔の姿なのだ。

今では、まぶしい銀色を目を細めてながめはするものの、お腹が冷えはしないかと心配するほど、雪を食べたりしないし、雪にまみれて遊ぼうともしない。

雪投げをしている子供を見て「ああ、雪のような子だ。」と思わずため息をついてしまう。しかし、果たしてこの子たちが、ずっと雪でいられようか。泥の心に触れたとき、おそらく雪は泥にまみれて解けはじめるのだ。雪に遊んでいる頃が、清い心の時なのだと思ってみた。(『山なみ17号』P11)

雪を見ながら、成長するにしたがって自分の中の純粋さが失われていくのを嘆く、やや感傷的な文章になっています。

今朝小さい子供が、雪の上をお母さんと歩いている後姿を見ながら、たまたま読んだこの文章がふいに思い出されたので掲載させていただきました。

上高今昔

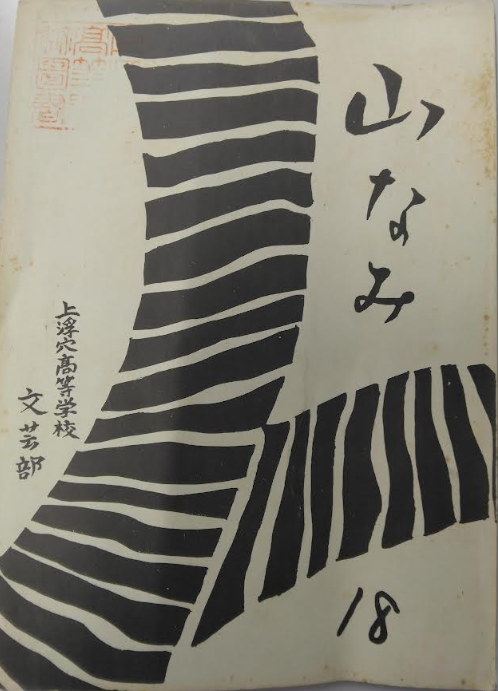

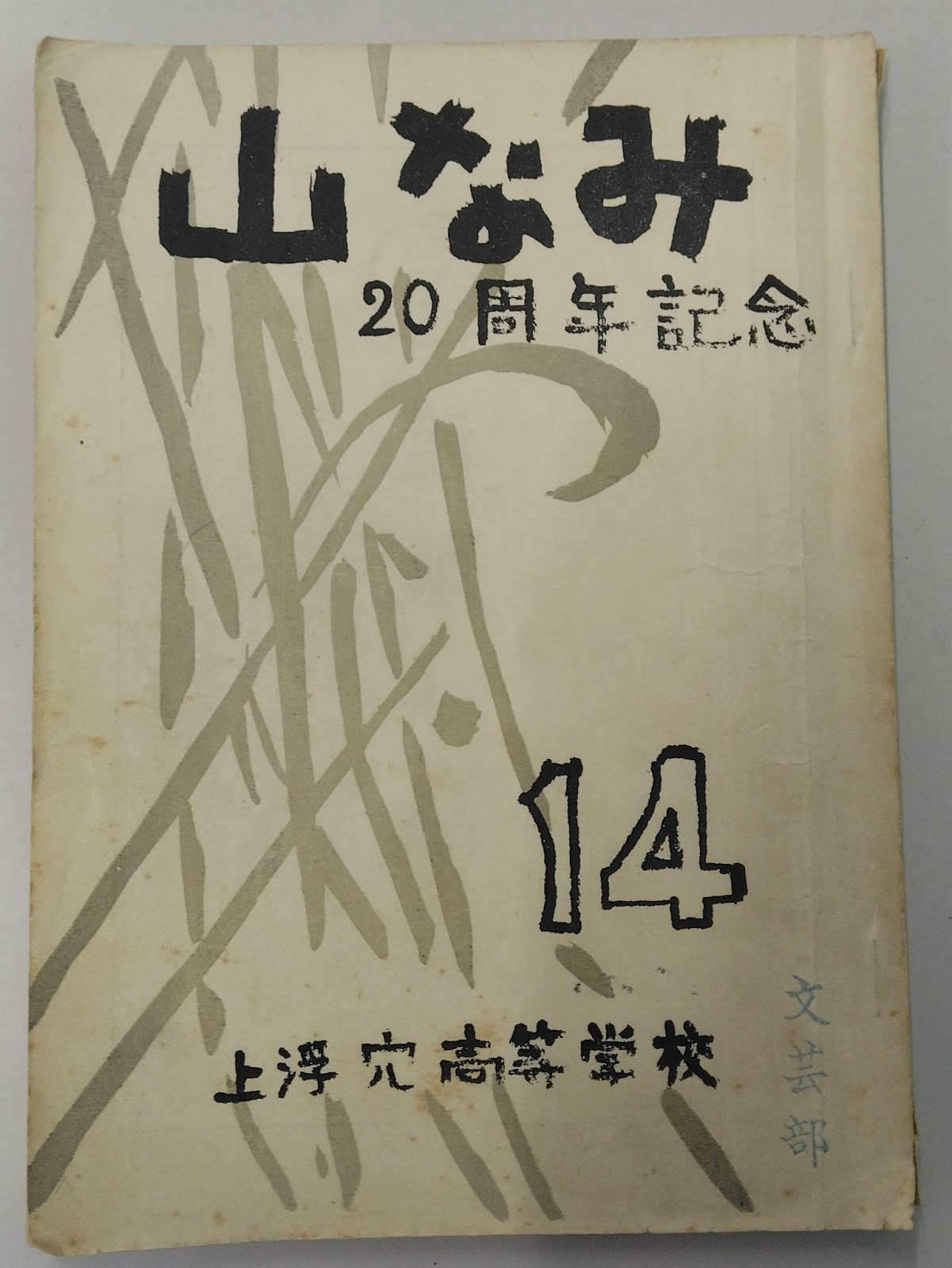

今回は、昭和35年に発行された「山なみ」14号を取り上げます。表紙には「20周年記念」という文字が入っています。これはもちろん学校創立20周年の記念号という意味です。

校長先生に続き正岡孫衛という先生が「星霜二十年」という文章を寄せています。そこには上高誕生から、これ(昭和35年)までの歴史を振り返った文章が綴られています。

その中で、(昭和)二十年代を「第一次興隆期」とし、次のように記述しています。

二十五年に図書室が設置され学習資料が豊かになりだしたことや生徒会の活動にしても県下の高校中異色あるものとして注目を浴びるようになった。その当時の本部役員の選挙は非常に華々しいもので各HRの優秀者が競って立候補し激しい選挙戦を演じ話題になったものである。従って当時の生徒会の運営は素晴らしいものであり、生徒手帳なども県下に先駆けて作成されたし、学習と生徒会活動の調和を実戦で示していた。又クラブ活動も活発で当時上高の相撲部は天下にその強豪ぶりを知られていた。続いて昭和二十八年愛媛県で唯一つの林業科が新設され、三年連続で日本学校植林コンクールに上位入賞をして気を吐いたものである。

さらに30年代は「充実期」として、次のように記述しています。

部活動分野では誕生三年目の剣道部が躍進し県下の強豪を後り方に第五回全国大会に出場したり、サッカーが県大会に優勝して万丈の気を吐き、奮起した相撲部が第三十七回全国大会で活躍したのは記憶に新しいところ、更に新設の野球部がこれ又三年目で今夏の県大会でベストエイトに勝ち進み、上高旋風を巻き起こしたのはつい此の間のこと、又広報活動を除いては比較的地味な文化部門においても林業研究部では三十二年三十四年と全国大会に県代表となり立派な成果を収め、測量技術でこれまた先輩校を圧して三十一年三十二年と連続県代表となり、更に英語弁論大会において松山地区から一歩も外に出たことのなかった優勝カップを三坂越えして本校に持ち帰ったのも三十三年秋の怪事であった。

創立から20年、上高はすばらしいスタートを切り、これまでの上高今昔で記してきたように、優れた生徒会活動はメディアに取り上げられ(上高今昔57参照)、部活動(相撲部、剣道部、サッカー部)でも全国大会に出場する充実ぶりでした(上高今昔36・38・45参照)。

さらに、この時期「林業」の部門においても、コンクールや農業クラブの大会で全国大会に多く出場しているのは、新しい情報です。調べてみると、確かに讀賣新聞社並びに国土緑化推進委員会共催による「第一回全日本学校植林コンクール」が昭和25年から開催されています。これに昭和30年頃に3年連続出場し、上位入賞を果たしたようです。「測量技術」で「先輩校を圧して三十一年三十二年と連続県代表となり」とあるのは、今も農業クラブで実施されている「平板測量競技」でしょうか。

今回取り上げさせていただいた正岡先生の文章は、上高の最初の20年の栄光の歴史を記したものでした。その裏にあった当時の生徒さん、先生方、それを支えた地域の方々の努力や苦労はいかほどのものであったのか、それが分かる文章も発掘してみたいと思います。